每日杂志‧人物志|客家老村从未消失 情「农」荔枝窝12载 罗惠仪种出共生路

发布时间:13:30 2025-07-07 HKT

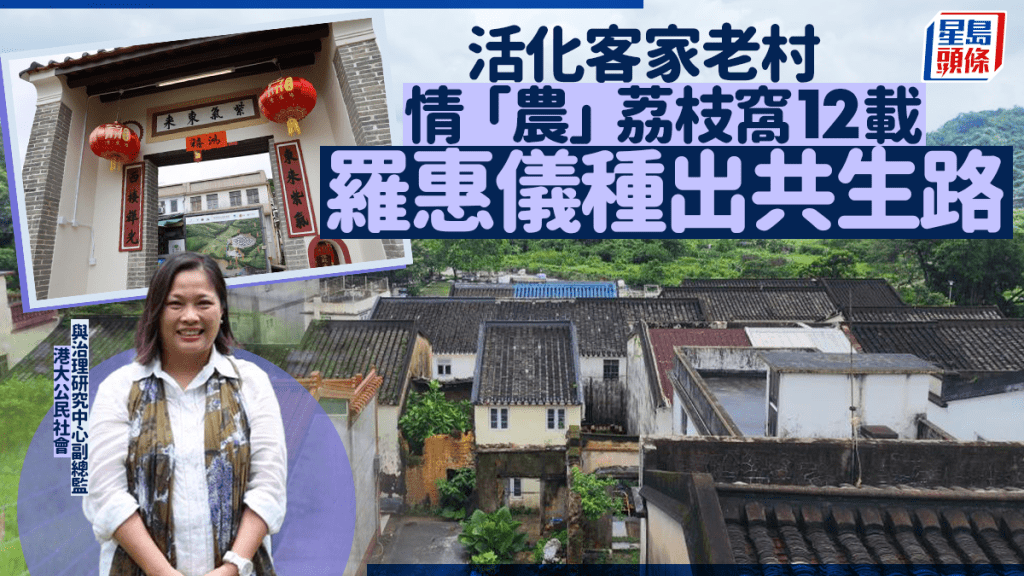

《客韵流转》系列——荒村活化续客缘

荔枝窝,位于新界东北一隅,曾是繁盛的客家村落。随着大批村民在上世纪中期移居海外,村屋荒废、田地荒芜。2012年,香港大学公民社会与治理研究中心副总监罗惠仪怀孕5个月时首次踏足村中,眼前是一片被杂草覆盖的梯田与斑驳老屋。她不说「复村」,因为村落从未真正消失;她想做的,是让人与土地重新建立关系。在其推动下,村中复耕农田、引入农林间作、修复村屋、重现米田与「米鱼」生态,让客家文化得以在当代延续与转化。

「我很少用『复村』一词,因为村落从来都在。」罗惠仪认为,「复村」容易让人以为要复制往昔,「村的精神、社群的连结仍然在,村民移居英国,也依然觉得自己是荔枝窝村民。」在她眼中,荔枝窝不需要「复活」,她想做的,是让被封锁的资源得以重新活用。

荔枝窝村位于新界东北区的偏远郊野,毗邻船湾郊野公园和印洲塘海岸公园,由客家曾、黄两氏于300多年前创建,他们将山坡切割成梯田,进行耕作,最高峰时期有逾千人居住,靠山吃山、靠水吃水;村落后山的天然树林被视为风水林,具保护村落及调节微气候作用,加上海岸有大片红树林,成天然避风港。大部分村民在1950至1970年代移居至英国及其他欧洲国家,其余则搬至市区居住,村落随岁月荒芜。

「让人与土地重建关系」

2012年,罗惠仪怀孕5个月时,首次到荔枝窝考察,田埂全被杂草吞没,野草层层叠叠,村屋的外墙斑驳、门板斜垮,保留了原始风貌。她指,村落被郊野公园包围,属「不包括土地」,政策上禁止开发,限制村落发展,却也保护这块风水宝地,「我们也曾担心活化后被收地,但在这里我们有条件寻找更多可能性。」

活化老村,并非要创造新的主题乐园,而是让人与土地重新建立关系。农是荔枝窝村的重要元素,港大团队与村民、绿田园基金、长春社和香港乡郊基金合作,其中绿田园重新开垦农田。罗惠仪与团队向村民租地,在村中试验复耕,种的不是几畦菜心或西洋菜那么简单,而是引入「农林间作」理念,把林地与农作结合,保留原有大树,在林荫下种植咖啡,咖啡下种姜,树荫外种冬瓜,「我们想做的是高增值农业。」

港大团队在沙头角建立食品加工厂,将农产品升级成为酱料,如双姜黄金酱、冬瓜露等,更与本地酒厂合研姜味毡酒等。她们也鼓励村民成立社企「暖窝」,也是为了促进荔枝窝的可持续发展,方便日后村民与其他机构合作。

她坦言,偏远地区种传统蔬菜无竞争力,团队希望避免大规模砍伐原有林木和过度开发水源,在保护生态下,发展出可持续的农业模式,「资助总有完结的一天,村落有自己的经济模式,才是真正的可持续发展。」

搭桥修路 风水林环抱村落

团队也邀请专家搭桥修路,并以客家中式建屋技术,就地取材利用荔枝窝的沙泥、禾秆和蚝壳等修复了村口相连的旧村屋。村中处处是历史事,如从西门进入村落的小径,被荔枝窝村民称为「新娘路」。根据村中习俗,新娘初嫁入村的1至2周,只能从西门进出,待被接纳为「自己人」才可走东门。

现时「新娘路」两侧,已恢复为一整片米田。罗惠仪说,米田还栖息着本地原生的「米鱼」,该鱼对水质和环境有要求,已在荔枝窝消失多年,团队找学者协助从锁罗盘重新引入鱼苗,在新复耕的稻田中繁衍。她最喜欢停留于该地,「站在这里,你会听到河溪的声音,眼前是米田,远处是村屋,再后面是风水林,风水林环抱整条村落。」

「要所有村民回来住并不现实。」她说,团队的策略很简单,让村落有些「人气」,非指观光人流,而是在这里留宿、生活,能够互相照应的人,「晚上若头晕身㷫,有人可以帮忙,才会安心留下。」

这些年来,村中出现了不少「新居民」,有艺术家、有农夫,也有退休人士来此养老,「有些人一星期来住3晚,有些人干脆搬进来住。」她特别提到作家兼艺术家叶晓文,最初以壁画创作进村,后来申请资助种起食用花,开设工作坊,教小朋友采花、做曲奇、制作「花花」雪条,「她不是客家人,但她很喜欢这里,现在一星期有4至5天都住在这里。」

昔日村民甚少回村,自活化以来,回村频率大有提升。背后功臣之一的罗惠仪却不敢居功,她说,做这些项目,没有人会当作一份普通的「工作」,「你要和村民、和不同的人打好交情,真的把他们当朋友、当亲人。」

「荔枝窝行得通 其他村都有希望」

她说得云淡风轻,这样的关系是用12年时间累积出来的信任。她和团队不仅在村里「上班」,也会在农历新年来拜年、在关公诞一同参与拜神仪式。她的子女也熟悉荔枝窝,有时周末来到村里,她忙着带团考察,孩子就在村里跑来跑去,「很难分得清哪些是工作、哪些是生活。这条村早就成了我生活的一部分,我真的当自己是半个村民。」

罗惠仪过去甚少接受访问,这次难得参与,因谈的是客家元素,「我真的感受到客家和我的连结。」那种连结不只来自语言或食物,而是更深层的村落文化,「说来简单,但其实是很沉涩的,里面有很多东西。」

因母亲是客家人,她小时候暑假几乎在龙鼓滩的客家村落度过。她记得与外公捉马蹄蟹,「今天想吃,就去捉一只,不会多捉,是自然而然的共生方式。」

她指着田边一株不起眼的野草,这种客家人称为「布姜仔」的黄荆,也是她童年记忆的一部分,「小时候,老人家说婴儿黄,就会拔这种野草来煲水,帮孩子洗澡。」她的孩子出生时,也延续了有关传统。

该野草还有天然驱蚊的功效,有艺术家向村民了解故事后,研发出一系列天然蚊怕水。罗惠仪说,「这也是另类保存客家文化的方法,看以往村民如何就地取材,再将其作现代化地加以运用。」

荔枝窝并非本港唯一的客家村,也不该是唯一一条被活化的村落,罗惠仪说,「如果荔枝窝行得通,其他村都有希望。」她相信,除了以地产项目为主导,香港乡村仍有更多出路。

更多机构进场 矛盾随之而来

随活化项目扩大,越来越多机构进场,挑战也随之而来。

走入荔枝窝村,偶会看见有村屋被写上红字。据了解,过去有机构资助翻修村屋建宾馆,但过程非一帆风顺,主办方挑选损毁程度较轻的村屋翻修,惟引起部分村民不满,认为只有村中的「有钱人」受惠,遂写字挂标语抗议,最终让部分村民间的关系恶化。此外,有机构未知会荔枝窝村民,便以荔枝窝名义办筹款活动。

罗惠仪说,明白很多机构有心做事,但容易出现「各做各的」情况,而项目是否重叠、在理念上有否衡突、是否与村的未来愿景一致,缺乏具整体视野的统筹,「政府没有设立,村民也未必有资源承担。如果香港要推动乡村活化,该由谁负责统筹?」

这个问题,她也没有答案。她说,有时候看到有团队把建筑废料乱丢在后山,会出声提醒,「我们几位在这工作了10多年的同事,多走一步、多讲一句,支持村长,多一点协调。」她坦言未必最有效,但总不能甚么也不做,「这是我们目前能做到的。」

海外村民思乡情切 合资村口建牌坊

荔枝窝村口有一座牌坊,由移民外地的村民合资兴建,反映其思乡情切。

该牌坊的上联为「荔溪抱川流笑送丁年奔异国」,下联为「异国枝叶散花香呼还银发锦华堂」。前者形象地描绘荔枝窝被溪流环抱的地形,也记录了村中人远赴海外谋生的历史,那个年代务农维生艰难,出国被视为难得机遇;后者指村民在海外开枝散叶,晚年功成名就后,带着对故乡的思念荣归。

该牌坊位于村落入口处,与村屋有一段距离。罗惠仪说,在城市里,「家」是进门后的独立空间,但在乡村,整个村落都是「家」的延伸,与环境的关系更紧密。

在协天宫和东门处,可见村民捐款修葺的纪录,当中不乏有村民以英镑磅捐款,也反映出当年历史。

记者:林家希

——

《客韵流转》系列

每日杂志‧人物志|破传统开班授徒逾百人 钟氏父子「驱邪」 舞貔貅灵动重生

每日杂志‧人物志|因地制宜简单是美 谷埔李家承古味 客香炊烟暖旧村

每日杂志‧人物志|客家民歌濒失声 「雄」心保存寻典故 组团修复传统资料库

每日杂志‧人物志|走天涯记族群故事 林文映访百村建会馆系客家情