大埔宏福苑五级火|2017伦敦住宅大火类同 专家分析细说应变知识

发布时间:09:48 2025-11-28 HKT

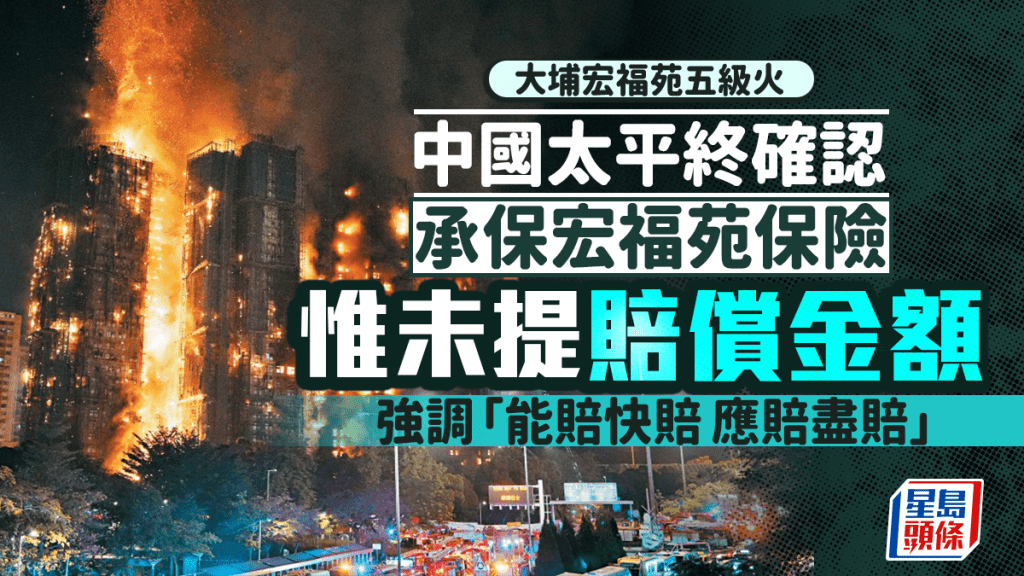

大埔宏福苑五级火目前造成44死、279人失踪。这场大火令人不禁想起英国伦敦2017年的「格兰菲塔」(Grenfell Tower)火警,当时这栋有逾40年历史、楼高27层的住宅大楼外墙覆盖了易燃铝板,烧了整整2天,72人遇难。

「格兰菲塔」位於伦敦西部,曾是密集式住宅,共有127户住家、约600名住户,住客多为中低收入者及年长者。大楼在2015至2016年进行外墙翻新时,使用大批易燃铝板作为隔热层。2017年6月14日,凌晨时分电线走火引燃火苗,铝板外墙迅速起火,并因板材与建物间空隙形成的「烟囱效应」,火势迅速扩散。消防队虽在24小时内宣布「火势受控」,但大火整整烧了超过两天才完全熄灭,72人因此丧命。

英国事后调查发现,大楼维修公司、地方政府及铝板厂商等多方疏失是火灾主因。此外,当局对消防队当时的延迟疏散决策提出批评,认为错误判断令悲剧加重。根据英国建物规定,防火设计应能支撑住户等待救援,但这场火势的猛烈程度已超出规范设计的预期。格兰菲塔后被拆除,原址计划建纪念碑以悼念罹难者。

专家分析细说应变知识

加拿大多伦多电视台27日专访台湾消防领域专家、前消防署组长林金宏,遂分析包含2017伦敦大火相似之处、起火特性、延烧原因与高楼救灾困难,并指出民众自保的关键盲点。

林金宏表示,此次火势最特殊之处,是「外墙失控燃烧」。他指出,事件在形式上与2017年造成重大伤亡的伦敦高楼大火有相似之处,伦敦大火当时是从厨房烧起来,烧到外墙的保温材,所以造成它整个外墙烧起来。「两者都是外墙先起火,并沿外墙迅速向上蔓延」。不同的是,伦敦仅烧毁一栋建物,而香港此次延烧到多栋,影响更大。

被问到「为何香港会烧到多栋大楼」,他推测主要因素与风势有关。高楼间本身风强,火沿外墙施工区、竹制鹰架和防护网扩散的速度会更快。此外,外墙燃烧时掉落物也可能在下层引发新的火源,加速火势扩大。

针对有消防员不幸殉职,他表示,消防员在高风险火场最常见的致命因素,包括建物坍塌压伤、逃生路线被阻断,以及在浓烟中迷失方向、气瓶耗尽等,「细节仍需等官方调查厘清」。

谈到高楼火灾为何更难控制,他指出,高楼救灾耗费的人力明显较多,且风势强、火易往上窜,加上救灾设备如云梯车有限,使高楼救灾本质上比低层困难得多。他建议,未来高楼救灾可更多仰赖无人机作为辅助,以弥补现有设备的限制。

关于现场消防设备是否启动,他认为关键在于火是「由外往内」烧。他指出,室内消防洒水系统主要设计用来处理室内初期火灾,外墙大面积燃烧时,它的效用会大幅下降。

至于火灾调查需要多久,他举例,伦敦高楼大火调查第一版报告就耗费近两年;香港历史上的嘉利大厦大火调查也花了至少半年。「若要厘清十多名罹难者的所有致命环节,势必需要大量时间与人力。」

民众火场求生知识

谈到现场最关键的应急策略,专家认为首要是「疏散民众」并「控制逃生路径的火势」,而不是在第一时间尝试扑灭外墙大火。他强调,救灾指挥应优先确保民众能逃离现场。

他也提醒,一般民众在高楼内遇到大火,更该具备正确的火场判断能力,但目前大众对「浓烟危险程度」、警报声辨识与消防设备功能了解仍不足。他呼吁政府与社会必须强化火灾应变知识教育,而居民也应主动确认自家建物消防设备是否正常、警报声是否辨识清楚。

针对外界讨论「摸门把是否能判断外面是否安全」,他澄清这是一个常见误解。「浓烟与高温会先往上方累积,所以应触摸门板上方与上方门缝,而不是只摸门把。」他强调,「门把不烫,不代表外面安全」。

专家最后表示,在现场资讯有限、警报系统失效、外墙大火迅速蔓延等情况下,民众最重要的就是掌握资讯并及早疏散。「如果你看到外面火势明显、楼梯间没有烟,我会建议立刻撤离。」但他也坦言,许多民众平时不了解消防装置、警报声或逃生判断,往往在真正发生火灾时错失关键时间。