日渐消失的街头文物|开卷乐

发布时间:12:30 2025-11-10 HKT

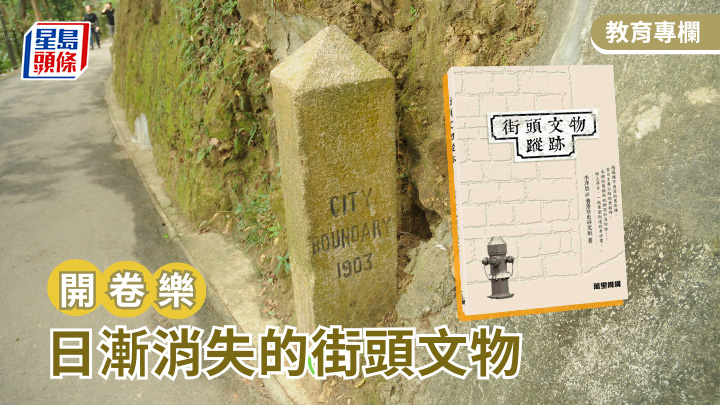

由香港历史研究社创办人李泽恩所撰的《街头文物踪迹》,后半部分记录了界石、邮筒、电话亭等日渐稀少的街头设施。这些常见设施面临消失的命运,本书提醒公众关注它们的历史价值。

在路上常见的界石是划分土地界线的石碑,外观低调,却是见证香港历史的重要信物。界石遍布港九新界,维多利亚城和九龙水塘的界石尤其适合行山人士探索,长洲、新九龙、赤柱、九龙城等地亦有界石的足迹。

当中最具历史价值的,是香港在1899年签订《香港英新租界合同》后,为划分英界与华界的土地管辖范围而竖立的新界中英边境界石系列。全系列共有20块以花岗石刻凿的方柱石碑来标示的界石,由沙头角延伸至莲麻坑深圳河,但如今已难以全数寻获。

香港界石亦为保障外籍人士居留权而设立。香港夏日天气闷热潮湿,访港的欧籍人士难以适应。因此,香港在1919年立法通过《长洲(居所)条例》,竖立了15块界石划分长洲南面的山区,仅准欧籍人士居住。此条例于1946年取消,现存相关界石共11块。

香港邮政局是香港最早设立的政府部门之一。为了满足当时市民及商行的通讯需求,邮政局陆续在各地增设邮局,以及红色圆柱形英式邮筒。现今香港仍有7款源于英式的绿色邮筒,包括中环皇后像广场唯一的椭圆柱形邮筒。这些邮筒设计多样,筒身铸有代表君主徽号的精美花纹,底部附有厂铭。至今,香港的邮筒数量多不胜数。一般的邮筒设计以绿色的方箱形为最常见,而在香港郊区,更能发现木及铁皮的香港制邮筒。

同样是从英国引入的「K6」型公用电话亭以生铁铸造,虽内有固网电话,但现时普遍只用作商场装饰,仅存胶板方盒形电话亭。随着手提电话普及,电话亭亦难逃消失的命运。

煤气灯柱和旧式配电箱等街头设施,亦在香港历史中扮演重要角色,照亮街道并供应电力。然而,随着科技进步,这些设施已完成历史使命,逐步进入荣休阶段。在它们还未完全消失之前,通过书籍可保存和认识这些历史符号。

香港电台文教组节目《开卷乐》逢周六晚上8时30分至9时,港台第二台播出。

文章刊于《星岛日报》11月7日教育版专栏「阅读角度」