卡牌店老板论尽30年市场变迁 有人赌逾百万倾家荡产 「最深刻是电话遥控开卡」

发布时间:06:00 2025-11-26 HKT

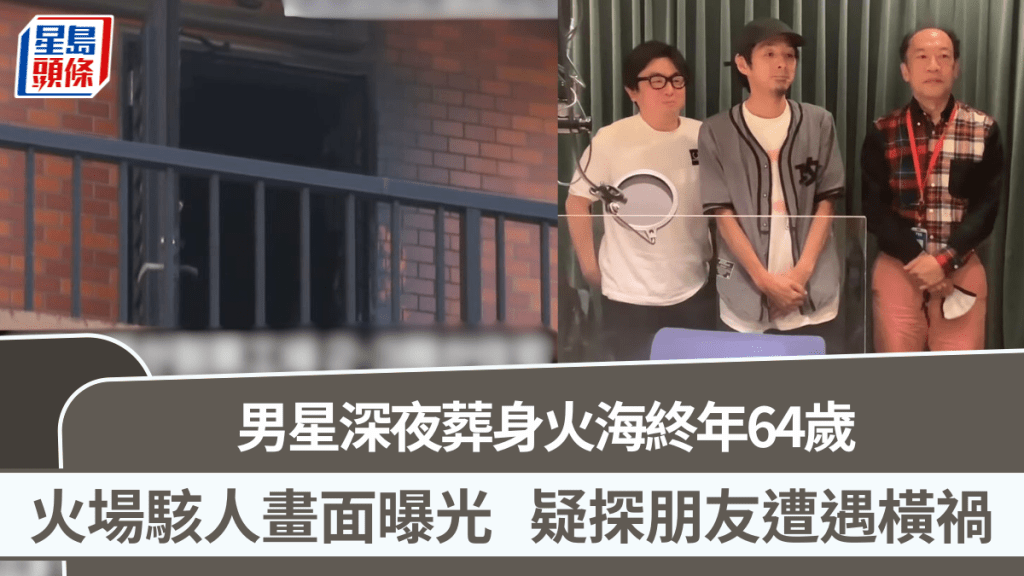

随着卡牌热潮由小众玩意走向公众视野,开卡舖也似乎成为一门「好揾」的生意。Home-run卡牌店创办人丁勇接受《星岛头条》访问时透露,由90年代在联合广场开舖,到转战eBay做网店,再到近年回流太子重开实体店,亲身见证了香港卡牌市场由「小圈子」变成「全民热潮」的转变,而其位于太子的实体店目前每月卖货盈利达约10万元。

早年到外国换卡 从中获利

丁勇当年「入坑」始于在公司工作时收到几张篮球卡,「那时候在香港没甚么人认识(卡牌),我觉得挺好看,便去当时的卡牌集中地联合广场寻找,找着找着就变成兴趣,最后变成了生意」。

在香港卡牌市场尚未普及的年代,丁勇另辟蹊径,将眼光转向外国,由于各地口味不同,因此会到不同地方换卡牌,并从中赚取盈利。他举例指出,「香港人当年喜欢Penny Hardaway(夏达威),但美国人喜欢Olajuwon(奥拉祖云)」。

港人开卡和储卡不成正比

回顾香港玩卡文化的转变,丁勇更提到一个有趣的现象,以前香港玩家开卡只追求稀有卡牌,其余普通卡往往随手扔在地上,「香港人开卡和储卡的比例是不成正比,开得多,留得少。」而这些被视为垃圾的普通卡,往往成为他转售海外的货源。

他忆述,当年开卡风气犹如赌博,有人甚至赌到倾家荡产,将100多万积蓄(当时足够买一层楼的金额)全数用来抽卡,也曾见过有人一晚抽卡花费逾20万元,「最深刻是有些赌徒上了瘾,但又去不了店舖,就会电话遥控开卡,他看不到画面,只能听声音讲第一张是甚么、第二张是甚么」,纯粹是靠对店主的信任。

重开实体店 因体验与聚脚

至于近年重开实体店,他解释指实体店的价值在于「体验」与「聚脚」,「以前只是做运动卡,现在多了集换式游戏卡,如Pokémon、Flesh and Blood,玩家需要桌子用于对战和开卡包」。

卡价飞升 疫情是关键转捩点

对于近年卡价飞升,丁勇认为疫情是关键转捩点。他以Michael Jordan签名卡为例,疫情前维持在3,000元一张的水平约十年,但现在最普通的一张突然升到6万蚊,足足升咗20倍。据闻,疫情期间全球体育赛事停摆,部分赌波基金受影响,于是流入卡市,并发现卡牌市场存在炒作空间,而这笔资金流入后,也吸引大量投机者涌入市场,令卡价持续上升。

现时他店内最贵的Michael Jordan签名卡,价值高达6位数。不过他坦言,目前运动卡市场呈两极化,过百万的贵价卡依然有价有市,但1万元以下的中低价卡已从高位大幅回落。

另一方面,鉴定(Grading)已成为香港卡牌交易市场决定价值的最关键一环。丁勇透露,目前市场约八成以上卡牌都会送往美国PSA鉴定,其次是CGC。他指出,不少玩家「如果PSA拿不到10分,就转送其他家」,希望重新鉴定后获得更高分数。

卡市会否爆煲? 犹如集邮文化不会完

面对天价卡市,不少人担心该市场存在泡沫,并随时会爆破。但丁勇以「集邮」作比喻,认为卡牌市场或许会降温,但绝不会完结,「就好似集邮咁,当热潮减退,价格会回落,但收藏文化已经上了台面,也多了人认识这个市场,因此始终会有一班捧场客」。

丁勇认为,卡价最高峰的时候是疫情结束后的一至两年,现在已经大幅回落;但玩卡、收藏卡的人口,现在才是历史最高,而且还在持续上升,而且市场变得百花齐放,例如台湾有啦啦队卡等产品,中国几年来对卡牌接受度亦大增,「现在甚么都出卡,故宫可以出卡、中国风可以出卡」,甚至有高质中国卡已经做到国际认可,可以送到PSA、CGC等机构鉴定。因此,整个收藏卡市场已经变得多元化,圈子也比以前大得多。

对于想入场的新手,丁勇建议不要用钱去衡量卡牌,选择运动卡时最好拣自己认识的运动、储自己喜欢的球星,欣赏卡的设计;游戏卡方面,若觉得插画好看、角色可爱,就买来玩、买来欣赏。同时,游戏卡本质是一款游戏,最好对「打Deck」(组牌对战)有兴趣,而不是因炒卖而入场。

相关文章:收藏卡牌变另类投资 一张NBA卡爆升10倍至30万 资深玩家:Buy what you like