星岛ESG论坛研绿色转型 AI助处理庞大数据 吁大型企业发挥龙头作用

发布时间:17:46 2025-10-21 HKT

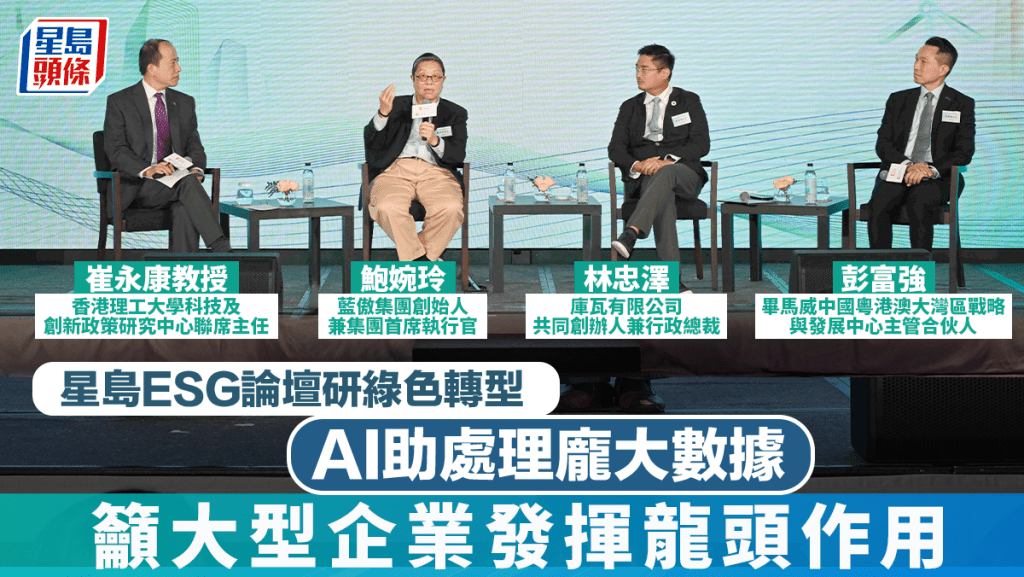

由星岛新闻集团携手香港理工大学举办的「ESG认证嘉许暨永续发展论坛2025」今日(21日)举行,专题论坛以《智慧科技 引领绿色新未来》为主题,由香港理工大学科技及创新政策研究中心联席主任兼应用社会科学系系主任崔永康教授担任嘉宾主持,联同蓝傲集团创始人兼集团首席执行官鲍婉玲、库瓦有限公司共同创办人兼行政总裁林忠泽,以及毕马威中国粤港澳大湾区战略与发展中心主管合伙人彭富强等3位论坛讲者,共同讨论香港如何推动绿色金融转型,以及人工智能与未来ESG发展的关系。

相关文章:背靠国家绿色低碳技术 环境局李学贤:港可助「一带一路」国家拓绿色转型

鲍婉玲:科技令数据采集更精准

鲍婉玲指出,AI用于气候预测及可持续发展领域已逾20年,随着卫星与物联网普及,数据采集更精准,未来社会将「再无借口说不知道」气候变化资讯。她又指,气候数据量极其庞大,必须依靠机器学习与AI才能有效处理。

她更特别提到,现时智能手机的许多功能均依赖卫星技术,背后的「太空经济」正在快速成长,促使可持续发展服务商能进行更精准的区域性气候预测。

对于绿色金融与ESG投资领域,鲍婉玲直言,单纯做好ESG并不足够,「若一家公司财务上不可持续,本质上就不是可持续企业」。她强调,蓝傲集团采用245项指标评估企业、105项指标评估国家,且不同行业的关键指标各异,例如餐饮业与机场管理业的「重要性指标」便完全不同。

尽管AI技术获高度关注,但鲍婉玲认为,在ESG与可持续发展领域,「人类专业判断暂时仍胜过AI」。她解释,风险管理与未来预测需结合科技与人文智慧,综合考量国家战略、行业趋势与企业自身发展,而非将压力全数置于企业身上。

相关文章:星岛ESG认证暨永续发展论坛今举行 林善乔指企业纳ESG入决策 「不再停留口号宣传」

ESG由「交功课」变核心工作

针对日益严格的ESG披露要求,特别是国际财务报告准则(IFRS)将采用的S1(可持续相关财务信息披露一般要求)与S2(气候相关披露)准则,鲍婉玲指出,上市公司须正视ESG披露已从「交功课」转变为影响投资者关系与长远发展的核心工作。

她强调,IFRS S2要求量化气候变化对财务的潜在损失,企业必须提供真实具体的数据,传统应付监管的心态已不足够。鲍婉玲剖析,优秀的ESG报告与传统企业社会责任(CSR)报告的最大差异,在于前者需进行「全方位、行业化的深度披露」,「例如餐饮业的用水与碳排放至关重要,但金融业更需关注多元平等与薪酬差距」。

鲍婉玲特别赞赏珠宝商周生生设定科学基础减碳目标(SBTi)的案例,认为此举展现企业具备明确减排路线图与时间表,不仅提升投资者信心,更是内部管理升级的重要契机。随着监管、投资者与市场对ESG要求日趋严谨,企业如何从表象走向实质,将成为永续转型的关键考验。

林忠泽提「修身而治企」 从员工做起

林忠泽提出ESG新解,强调「不以人为单位,无从谈企业永续」。他在分享中指出,现今大湾区超过八成消费者倾向选择契合自身价值观的品牌,但问题在于「消费者买汉堡包不会看ESG报告」,企业如何让价值观被消费者认知?

林忠泽提出「修身而治企」理念,认为ESG应从员工个人做起。他创新主张将每个人的行动「代币化」(tokenized),透过认证个人品德,让有道德的消费者能快速识别有品德的企业,形成良性循环。

林忠泽强调,ESG不应止于披露,更要让客户真切感受企业在执行可持续发展精神。他认为,当企业内部员工都能实践ESG价值,外部消费者自然能够辨识,这才是真正将ESG转化为商业竞争力的关键。

彭富强:中小企ESG有两方面挑战

与上市公司相比,中小企业在绿色转型上的参与度相对较低。彭富强则强调,ESG不应该有界别之分。无论是上市公司还是中小企业,都肩负保护地球、履行社会责任的共同使命。

至于中小企业面临的挑战,他认为主要有两个方面,一是认知和教育问题,许多中小企业主可能从来没有机会真正接触和了解ESG的内涵。事实上,ESG不仅是成本,更是可以提升企业品牌、驱动产品创新和先进制造的机会;还需认识到,在ESG上的投资,其实是在为企业的长远可持续发展和竞争力做储备。二是在参与渠道上,即使他们有意愿,也可能不知道从何下手,缺乏合适的平台和资源去学习和实践。

大企业可共享资源和知识

至于解决之道,除需社会各界共同努力外,关键的一点是「以大带小」。上市公司和大型企业在ESG方面有更多的经验、资源和能力,应发挥龙头作用,在产业链格局下带动中小企业一起参与。

具体而言,首先可以共享资源和知识,大企业可以整理自身的ESG实践经验,通过工作坊、线上课程等形式免费或低价分享给中小企业。此外,在选择供应商时,将ESG表现作为一个重要指标,这会倒逼中小企业为了获得订单而主动提升自身ESG水平;同时,可以与中小企业合作开展具体的绿色项目,例如联合研发环保包装、共建清洁能源供应系统等,共同分担成本、共享收益。

相关文章:持续投资非「不可能任务」宜先订排除原则 渐转主题投资

相关文章:本港氢能应用重点在交通 惟基建设施等不足 可藉北都发展提前布局

相关文章:本港氢能应用重点在交通 惟基建设施等不足 可藉北都发展提前布局|ESG认证嘉许

相关文章:Z世代重视价值观易「跳槽」 企业文化需跟上 沉浸式科技成新答案

相关文章:港企ESG意识进步显著 尤重社会责任 达致共融共赢

相关文章:ESG与经济发展非对立 技术创新可助双赢 哈佛教授早提出一个「假说」

相关文章:ESG评级机构为新一代 「看门人」 覆盖企业少违规逾11% 第三方付费添公信力

相关文章:ESG披露增国际市场竞争力 更易获政府采购 研究:合同金额可增20%

相关文章:ESG高分恐成「双刃剑」丑闻机率低于同业 一旦出事却冲击更大