李梦 - 港式Soho | 在岛上读书

今日今日在不同城市旅行,我们常常会路经不少以Soho命名的地方。那里通常与「艺术」「创意」「文青」和「叛逆」等时兴名词相关,总是聚集着这座城市最时髦、最懂得潮流风向的人群。Soho究竟从哪里来?它出现的原因和发展脉络究竟如何?这些问题的答案,都能在艺术史学者柳淳风的《布里洛盒子的神话》一书中找到答案。

Soho位于纽约曼哈顿下城,是南休斯顿街的缩写,19世纪中期曾是工业和仓储区,拥有大量厂房。原本用于工业生产的大型铸铁建筑,因层高、窗多、空间富足等条件,先天性地具备改造为艺术创作空间的优势。加之租金远较曼哈顿为低,吸引了彼时众多艺术家入驻,逐渐带动画廊、艺术空间等入驻,酝酿出一整片艺文新域。

在画商、画廊主和艺术商人推动下,Soho成为纽约甚至美国的艺术文化地标,再后来,餐饮和高端消费品牌入驻,更成为一种新潮、型格生活方式的象征,吸引在地民众和外来游客关注。如是商业与艺术交叉演进的路径,虽说在学界尚存争议,却不失为城市发展文旅的重要参考。香港艺坛不乏创意和活力,商业化与艺术发展如何在此创造性地共融?或许,我们可参考纽约的模式,打造一个独属于此地的「港式Soho」。

李梦

最Hit

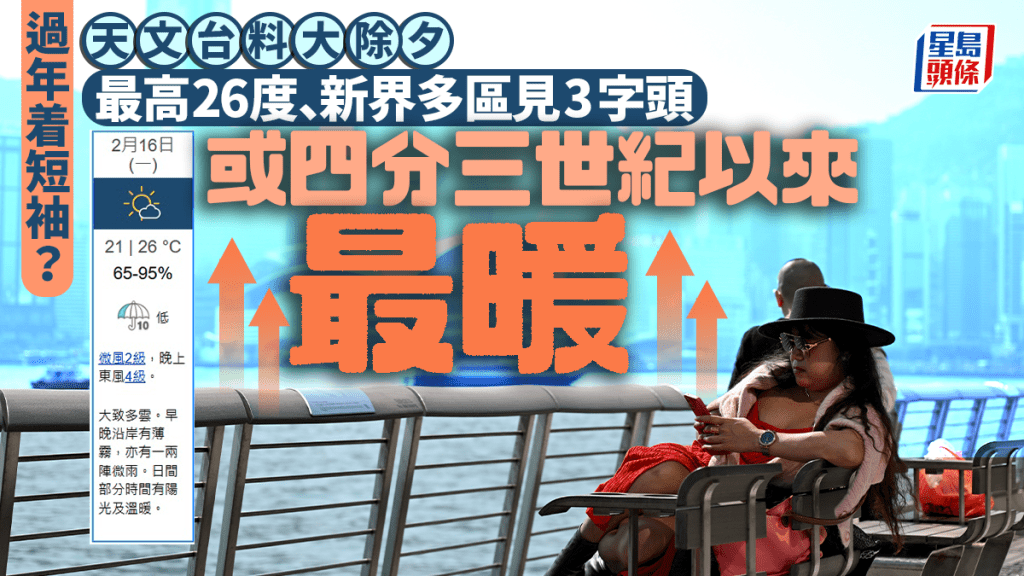

公屋租置计划|房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项

2026-02-14 15:10 HKT

农历新年|醒神拜年都无用 房署禁公屋保安、清洁员收利是 私人屋苑训令员工勿「主动」索取利益

2026-02-14 22:58 HKT