甘荞因 - 打破魔咒 | 镛融芯语

上回分享了我们家族在传承路上的心路历程,而在早前由恒生私人银行与中大家族企业研究中心合办的「家和」分享会上,我再次与任鸿教授(Marshall)碰面,他从学术角度的剖析,正好为我的经历,提供了一个清晰的理论框架。

Marshall专注于企业传承及下一代领导潜能的研究与实践,现为香港教育大学客席助理教授,并执掌香港中文大学家族企业研究中心。他所创立的项目《HK4FAMILIES》,致力为家族企业、财富、价值传承提供系统化解决方案,在推动家族企业及地方经济可持续发展方面贡献良多。

上次讲座以「Family Grows When Harmony Flows」为题,深入探讨家族企业传承的复杂性,并带出「家庭的成长,源于和谐」的讯息。Marshall在讲座中分享了两组数据。第一组是「30、12、4」,这正是大家耳熟能详的「富不过三代」魔咒的数据版:全球只有约30%的家族企业能成功交棒到第二代,传到第三代的仅约12%,而能延续到第四代的更只剩下约4%,凸显出若无系统性规划,传承失败的风险极高。

为何规划如此困难?第二组数据「27、15、14」则揭示了背后的心理障碍。在知道需要制订接班计划的企业家中,有27%迟迟未开始行动,15%认为自己还有时间不紧急,14%则表示未有清晰的接班人选。

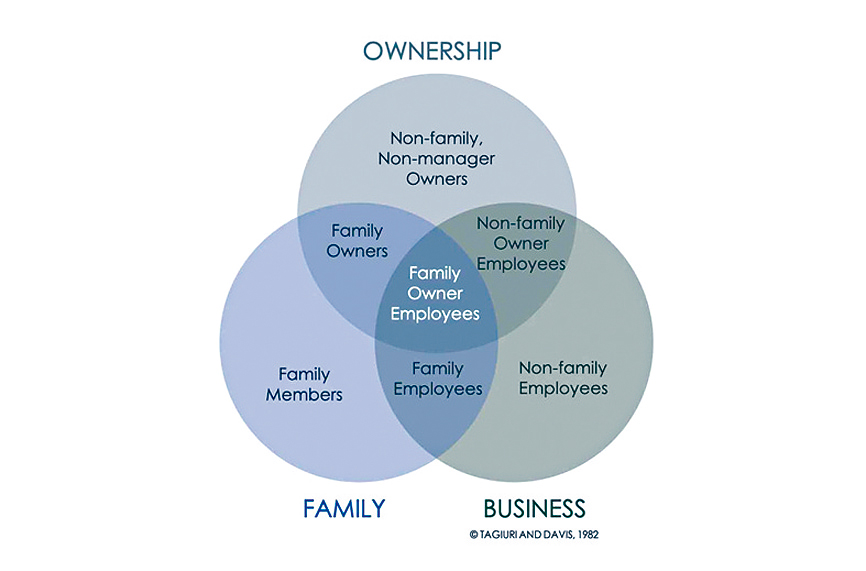

Marshall直言:「财富传承,不一定是由财富管理开始去解决问题,家庭和家族处理传承是有分别的。」他介绍了哈佛商学院于70年代提出的「家族企业三圈模型」,透过拥有权圈(Owner Circle)、企业圈(Business Circle)、家族圈(Family Circle)这三个相互交叠的圆圈,清晰地展示家族企业内部复杂的权力与情感关系。

镛记当年的问题,正是源于三个圈中的重叠角色。模型指出,三个圈的交集最多可衍生出7个不同利益群体的角色。以父亲与大伯为例,他们既是「家族圈」中的兄弟,也是「企业圈」的管理者和「拥有权圈」的股东,当这些角色的期望与责任混淆不清,便容易因观点与利益不同而产生冲突。

因此,理解「三圈模型」不止是理论,而是家族企业治理与传承的基本功。这就是家族企业传承的入门101。

Marshall继而提出了一个系统性的传承框架,从觉察(Awareness)传承的工具及必要性,到反思(Reflection)自身故事及价值观,再到共同设计(Design)传承蓝图,最后将其执行(Deployed)并不断延续(Renew)。而这次的午餐会,其主要目的正是提升客户对传承的「觉察」,恒生私人银行希望透过这次分享,作为一个「意识启动」的契机,让客户开始思考「财富以外」的传承课题。

家族传承是一门需要学习和实践的科学,若能掌握让家族基业与精神得以再续的关键钥匙,或许便可以打破「富不过三代」的魔咒。

镛记酒家行政总裁

甘荞因