谭纪豪 - 别人家的孩子/父母|无名指

有一种妒忌,叫「别人家的孩子」。这个说法上世纪末在内地流行起来,当时一孩政策已实行20年,加上经济起飞,家长望子成龙,也产生了攀比心态,总觉得「别人家的孩子」更优秀。

这些孩子现在都是成年人了,是否仍然出众并不好说,但回想成长经历,却未必觉得骄傲。能文能武的名校学霸,也有可能羡慕放学后到处闯祸的野孩子。「别人家的孩子」不快乐吗?也不是,只是按着父母的规划走,少走了岔路,总觉得欠了些甚么,反而跌跌撞撞,人生才更完整。

最近和一个内地朋友疫后首次见面,聊起「别人家的父母」。她说最近听闻一个中学同学的妈妈过世了,觉得好难过,没想到自己会那么伤心。也许是她已为人母更有感触,我倒觉得是「别人家的父母」效应。

为免她太伤感,我也分享了我的故事。自初中起,我家中就经常没人,那时常去一个朋友那里蹭饭,她父母不嫌麻烦,还特别照顾我。后来我去外国读书,她也举家移民,从此很少见面。最近两老计划回港小住,我朋友孝顺,想给他们升级到商务舱,但里数不够向我求助。当晚我把里数转过去之后,竟开心到想哭,觉得对他们表了一点心意,聊报多年的「蹭饭之恩」。

广东人说「隔篱饭香」,西谚亦云「另一边的草更绿」,懂得欣赏「别人家的孩子/父母」,也是一种美德,但不要忘了,自己拥有的也没那么差。

谭纪豪

这些孩子现在都是成年人了,是否仍然出众并不好说,但回想成长经历,却未必觉得骄傲。能文能武的名校学霸,也有可能羡慕放学后到处闯祸的野孩子。「别人家的孩子」不快乐吗?也不是,只是按着父母的规划走,少走了岔路,总觉得欠了些甚么,反而跌跌撞撞,人生才更完整。

最近和一个内地朋友疫后首次见面,聊起「别人家的父母」。她说最近听闻一个中学同学的妈妈过世了,觉得好难过,没想到自己会那么伤心。也许是她已为人母更有感触,我倒觉得是「别人家的父母」效应。

为免她太伤感,我也分享了我的故事。自初中起,我家中就经常没人,那时常去一个朋友那里蹭饭,她父母不嫌麻烦,还特别照顾我。后来我去外国读书,她也举家移民,从此很少见面。最近两老计划回港小住,我朋友孝顺,想给他们升级到商务舱,但里数不够向我求助。当晚我把里数转过去之后,竟开心到想哭,觉得对他们表了一点心意,聊报多年的「蹭饭之恩」。

广东人说「隔篱饭香」,西谚亦云「另一边的草更绿」,懂得欣赏「别人家的孩子/父母」,也是一种美德,但不要忘了,自己拥有的也没那么差。

谭纪豪

最Hit

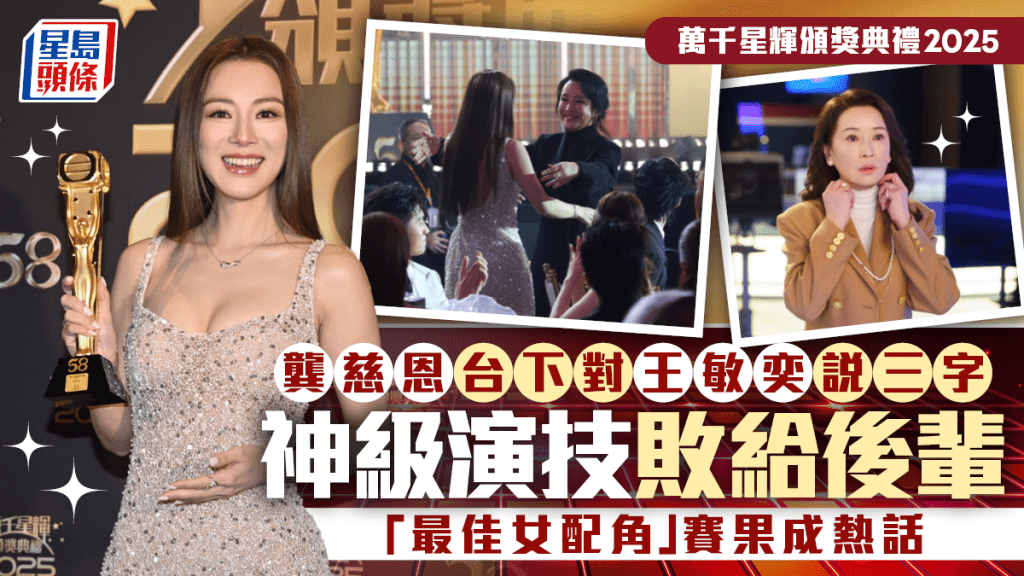

万千星辉颁奖典礼2025丨龚慈恩台下对王敏奕说三字 神级演技败给后辈 女配角奖赛果成热话

2026-01-05 19:30 HKT

机场快线长者半价!即日起至3月1日 符合1条件车费全免

2026-01-05 17:45 HKT