卓阅旅途——咖啡味蕾周游列国

以往到处游走,我最爱流连咖啡店。香港咖啡文化近年愈来愈兴旺,咖啡店如雨后春笋,深水埗、西环、九龙城等老区处处都见个性小店,还有不少地方售卖专门冲煮咖啡的用品,来自世界各地的咖啡豆、欧洲或日本的精致冲煮用具等,目不暇给。有时候借着咖啡,我在香港也能神驰到世界各地,呷着不同产地的咖啡时,更犹如翻开地图,细味当中的故事。

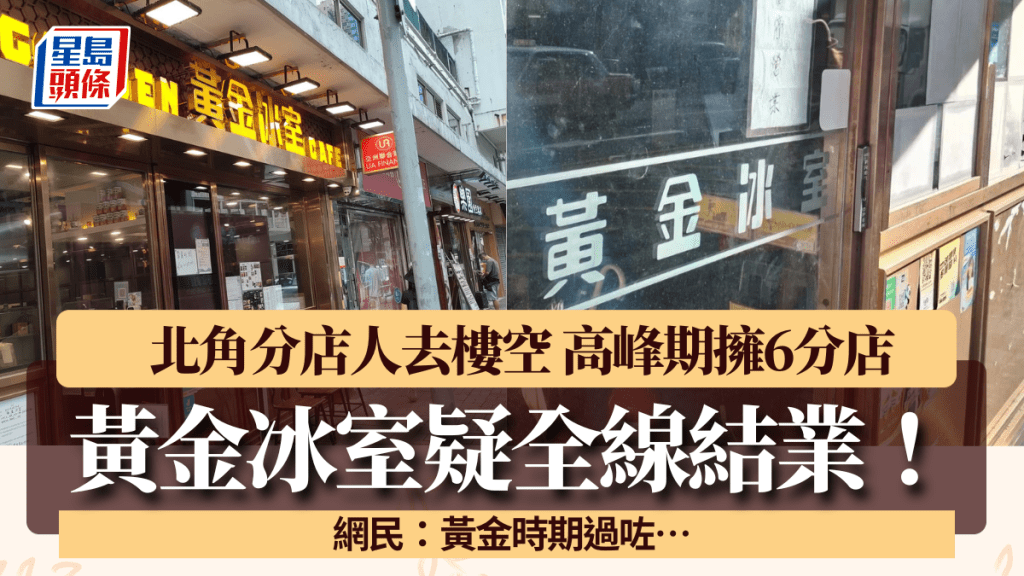

在北角的咖啡店,我点来一杯手冲肯尼亚AA。早年每次去肯尼亚,总会在回港前一天到超市大手入购咖啡豆。非洲不少地方盛产咖啡,豆子当然价廉物美,除了肯尼亚本地产的咖啡,乌干达、坦桑尼亚、卢旺达、布隆迪等国的豆子都常在货架上找到,唯独很少见埃塞俄比亚豆的踪影,毕竟,在非洲咖啡市场上,这两国向来是最大竞争者呢!以往较少见的非洲咖啡,近年在香港不时可买到,例如背负沉痛历史的卢旺达,却因着高海拔、火山土壤及丰富阳光,出产的咖啡便带有复杂怡人的口味。

在深水埗的咖啡店,我喝了杯手冲印度咖啡,令我想起在喀拉拉邦时初尝印度咖啡的滋味。印度咖啡声名虽不响亮,却已有两百年种植咖啡的历史,当中马拉巴尔的风渍咖啡更是经典。

十七世纪时,马拉巴尔由不列颠东印度公司管控,货船在当地将香料及咖啡等运到欧洲。然而航程缓慢,咖啡生豆放在船舱至少半年才能送抵目的地,豆子因吸了海水湿气与咸味变了质,意想不到是一些欧洲人没有抗拒之余,更爱上这种味道。后来交通改善,船运期缩短令咖啡保留原味,欧洲人却埋怨印度咖啡变了质,于是印度人便研究出用风渍方式重现这味道,成为印度咖啡特有的风味。早两天,我更买来缅甸咖啡豆,准备一边冲泡、一边「飞」去探索我还未知的缅甸咖啡故事。

(www.joannecheuk.com)

卓文慧

在北角的咖啡店,我点来一杯手冲肯尼亚AA。早年每次去肯尼亚,总会在回港前一天到超市大手入购咖啡豆。非洲不少地方盛产咖啡,豆子当然价廉物美,除了肯尼亚本地产的咖啡,乌干达、坦桑尼亚、卢旺达、布隆迪等国的豆子都常在货架上找到,唯独很少见埃塞俄比亚豆的踪影,毕竟,在非洲咖啡市场上,这两国向来是最大竞争者呢!以往较少见的非洲咖啡,近年在香港不时可买到,例如背负沉痛历史的卢旺达,却因着高海拔、火山土壤及丰富阳光,出产的咖啡便带有复杂怡人的口味。

在深水埗的咖啡店,我喝了杯手冲印度咖啡,令我想起在喀拉拉邦时初尝印度咖啡的滋味。印度咖啡声名虽不响亮,却已有两百年种植咖啡的历史,当中马拉巴尔的风渍咖啡更是经典。

十七世纪时,马拉巴尔由不列颠东印度公司管控,货船在当地将香料及咖啡等运到欧洲。然而航程缓慢,咖啡生豆放在船舱至少半年才能送抵目的地,豆子因吸了海水湿气与咸味变了质,意想不到是一些欧洲人没有抗拒之余,更爱上这种味道。后来交通改善,船运期缩短令咖啡保留原味,欧洲人却埋怨印度咖啡变了质,于是印度人便研究出用风渍方式重现这味道,成为印度咖啡特有的风味。早两天,我更买来缅甸咖啡豆,准备一边冲泡、一边「飞」去探索我还未知的缅甸咖啡故事。

(www.joannecheuk.com)

卓文慧