关志康 - 消失了的暑期工|神耆商机

暑假结束了,但近年已经听不到有年轻人做暑期工。回看七八十年代,很多学生都找暑期工,赚些生活费帮补。当时「山寨厂」林立,如五金、电镀、模塑、汽车维修等。十五六岁不乏做电子厂和蓝领阶层,做船务文员、办公室助理的也不少,主要是负责重复性和体力劳动的工作。

到了九十年代,学生四处张罗找暑期工,可能只是为了能赚多一点钱,买一些心头好,也稍稍抱着增长社会见识为出发点。找暑期工的最大诱因莫过于赚取金钱,识别自己的能力和兴趣反而不是重点。大多数老板聘用暑期工的原因是工资低,部份工厂就因为难请长工,所以聘请大量廉价劳工。

二千年之后,取而代之是「暑期实习」。除了学校安排相关实习企业之外,学生也希望找到一些知名企业,如律师楼、四大会计师楼、投资银行等,累积实践经验。父母亦透过自己的人脉资源,四处「拍膊头」,帮仔女找理想的「工作」机会,人工可有可无。近年,学界更出现了一些中介公司,除了协助学生找到心仪的公司实习,亦包括推荐信等一条龙服务,变成了「贴钱」找工作。各大企业提供暑期实习计划,节目丰富,主要是公关目的,透过年轻人口碑宣传公司文化,加强品牌形象。

暑期工的消失,不但反映社会富裕起来,而且也显示,财富集中在中老年人的口袋。年轻人不需要养家,反过来,富有长者仍要「长忧九十九」,帮仔女继续搭桥铺路。

健康教育基金会主席

关志康

到了九十年代,学生四处张罗找暑期工,可能只是为了能赚多一点钱,买一些心头好,也稍稍抱着增长社会见识为出发点。找暑期工的最大诱因莫过于赚取金钱,识别自己的能力和兴趣反而不是重点。大多数老板聘用暑期工的原因是工资低,部份工厂就因为难请长工,所以聘请大量廉价劳工。

二千年之后,取而代之是「暑期实习」。除了学校安排相关实习企业之外,学生也希望找到一些知名企业,如律师楼、四大会计师楼、投资银行等,累积实践经验。父母亦透过自己的人脉资源,四处「拍膊头」,帮仔女找理想的「工作」机会,人工可有可无。近年,学界更出现了一些中介公司,除了协助学生找到心仪的公司实习,亦包括推荐信等一条龙服务,变成了「贴钱」找工作。各大企业提供暑期实习计划,节目丰富,主要是公关目的,透过年轻人口碑宣传公司文化,加强品牌形象。

暑期工的消失,不但反映社会富裕起来,而且也显示,财富集中在中老年人的口袋。年轻人不需要养家,反过来,富有长者仍要「长忧九十九」,帮仔女继续搭桥铺路。

健康教育基金会主席

关志康

最Hit

伊朗局势︱美国以色列空袭致伊朗逾200死、747人伤 内塔尼亚胡:哈梅内伊或已去世︱不断更新

2026-02-28 03:00 HKT

中电新一轮「基层家庭电费补助计划」3.2开始申请!4类人合资格 长者有份 最高获$1000津贴

2026-02-27 13:03 HKT

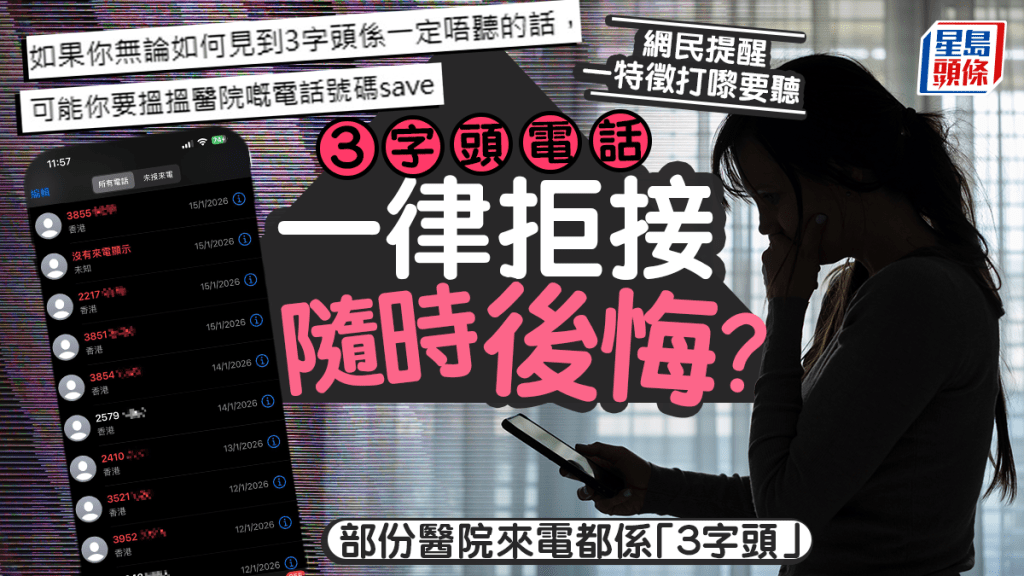

拒接3字头电话随时后悔?留意医院来电特定「字头」 网民提醒勿错过:连续打嚟就好听

2026-02-27 14:47 HKT