医工结合|理大凝聚跨学科研究力量 推动健康老龄化科技创新

发布时间:17:00 2025-05-08 HKT

香港人口老化的速度位居世界前列,根据《基层医疗健康蓝图》,预计至2039年,本港65岁及以上人口将会上升至252万,占总人口的31%。医院管理局亦预计,慢性疾病病人数目将于2039年前达到300万,为本港公营医疗系统造成沉重压力。

特区政府去年邀请有意筹建香港第三所医学院的大学提交建议书,香港理工大学(理大)希望凭借在医疗教育和培育专职医疗人才的丰富经验和坚实基础,培养更多优秀医生支持本港医疗体系,尤其在基层医疗和预防医学方面作出贡献,应对未来的医疗需求。

医工结合引领医疗创新

理大一直致力推动健康老龄化(Healthy Ageing)的研究和工作,透过跨学科协作,推动医工结合和人工智能(AI)赋能医学的科研创新,把研究成果转化为个人化治疗和关护方案。

理大生物医学工程学系在「赛马会智龄汇」支持下,推广智慧乐龄科技,搭建跨领域智龄网络平台,通过和地区康健中心等机构合作展示创新乐龄科技产品,提升公众认识乐龄科技,汇聚不同持份者,促进合作交流,设计针对照顾长者的科技产品。

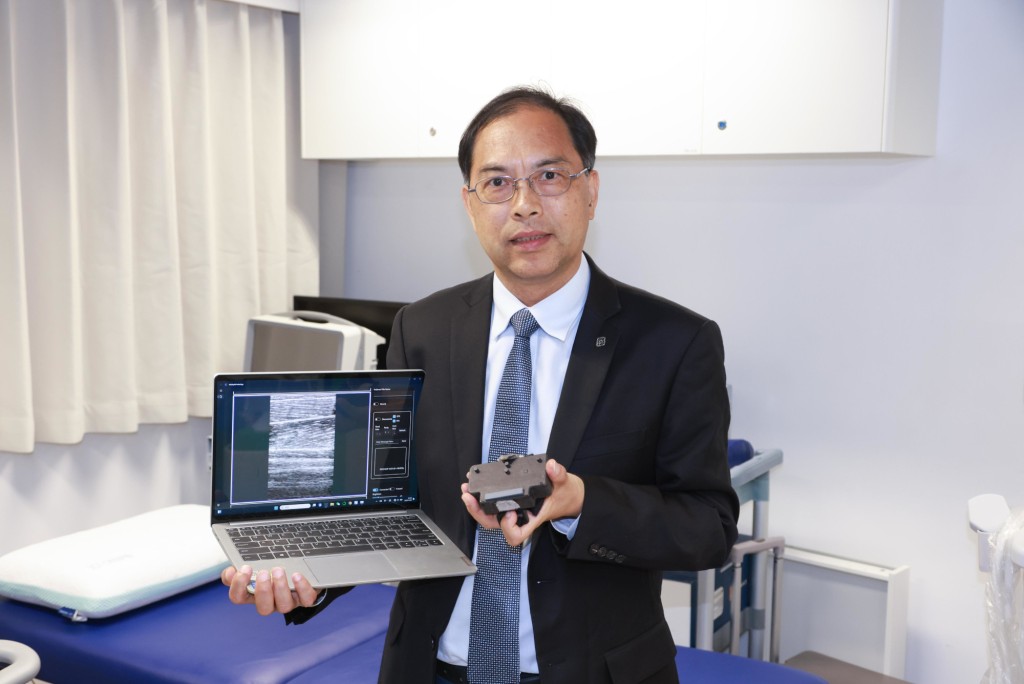

理大生物医学工程学系梁显利生物医学工程讲座教授郑永平教授,同时担任智龄研究院院长及「赛马会智龄汇」总监,专注生物医学超声波及智龄技术研究。郑教授发明三维超声波成像技术,应用于脊柱侧弯评估,这一技术也能清晰呈现肌肉结构,通过观察肌肉三维变化,分析行走功能和肌少症(Sarcopenia)。

理大正与北京301医院合作,研究三维超声波用于肌肉测量;同时比较跌倒与未跌倒过长者的肌肉运动模式,结合AI分析动作,评估肌肉流失风险,可视化引导肌肉训练,从而达到预防、减缓和逆转肌少症。郑教授表示,三维超声波技术亦适用于柏金逊症(Parkinson's Disease),分析中脑特定区域影像,精凖定位病变,提高诊断与治疗效率;还能用于长者中风风险的评估。

此外,郑教授亦设计针对长者或认知障碍症患者的科技产品。他观察到认知障碍症患者表情较少、难以与人沟通,因此开发娃娃造型的机械人,配备感应器以检测动作,以语音等方式刺激患者反应,借此增加互动和交流。

与世卫合作研究健康老龄化

理大护理学院作为世界卫生组织(WHO)社区健康服务合作中心(中心),一直专注老年人综合护理研究,支持WHO制定健康老龄化的政策和建议。护理学院副学院主任(研究)及教授兼智龄研究院副院长梁绮雯教授,同时担任中心主任,聚焦研究老年人「内在能力」及「长者综合护理」(Integrated Care for Older People, ICOPE)模型的应用。

梁教授以ICOPE模型作为长者健康评估框架,并开发快速筛查工具,评估长者健康需求,促进长者独立生活并提升生活质量。理大2023年推广此模型至今,已培训数百名学生及社区人员使用。

梁教授带领的跨学科研究团队,涵盖护理、医疗工程和言语治疗领域,透过标准化评估,鼓励及早检测和干预。团队针对轻度认知功能障碍(MCI)患者,开发双重任务训练,包括结合森巴舞认知训练、通过平板电脑应用程式提供居家远程支援,并结合营养疗法、体能训练及认知任务,改善长者身体机能和认知能力。

另外,研究团队亦引入160台AI陪伴机械人放置于长者及MCI患者家中,透过播放音乐及互动形式,减轻独居长者及MCI患者的孤独感和抑郁情绪,并减轻其照顾者的压力。

AI辅助吞咽障碍研究

理大在言语治疗领域的研究成果显著,特别是针对吞咽障碍(Dysphagia)患者。中文及双语学系副教授及言语治疗师兼智龄研究院副院长邝伊兰教授,致力研究将超声波影像技术应用于吞咽检查。

邝教授透过便携式超声波设备和AI算法,使吞咽评估可于社区或居家进行,减低长者及其他患者对X光造影或入侵性内窥镜检查的依赖,从而获得更及时而准确的诊断及治疗。至今已有超过450位言语治疗师及其他专职医疗人员接受培训,超声波吞咽检查亦已实际应用在患者身上。

跨学科协作培养医疗专业人才

香港面对人口老化和医疗需求不断增长的挑战,成立第三所医学院对本港未来医疗服务发展非常重要。理大在老龄化医疗领域上实现跨学科协作,推动医学创新和科研发展,促进国际合作,带领区域以至全球医学研究。

理大在专职医疗领域累积近50年的深厚经验,培养超过五万名医疗专业人才,有信心凭借优势,为社会培育兼具临床医疗、科研能力及AI知识的医学人才,支持未来医学教育与专科培训,应对香港及大湾区的医疗需要。