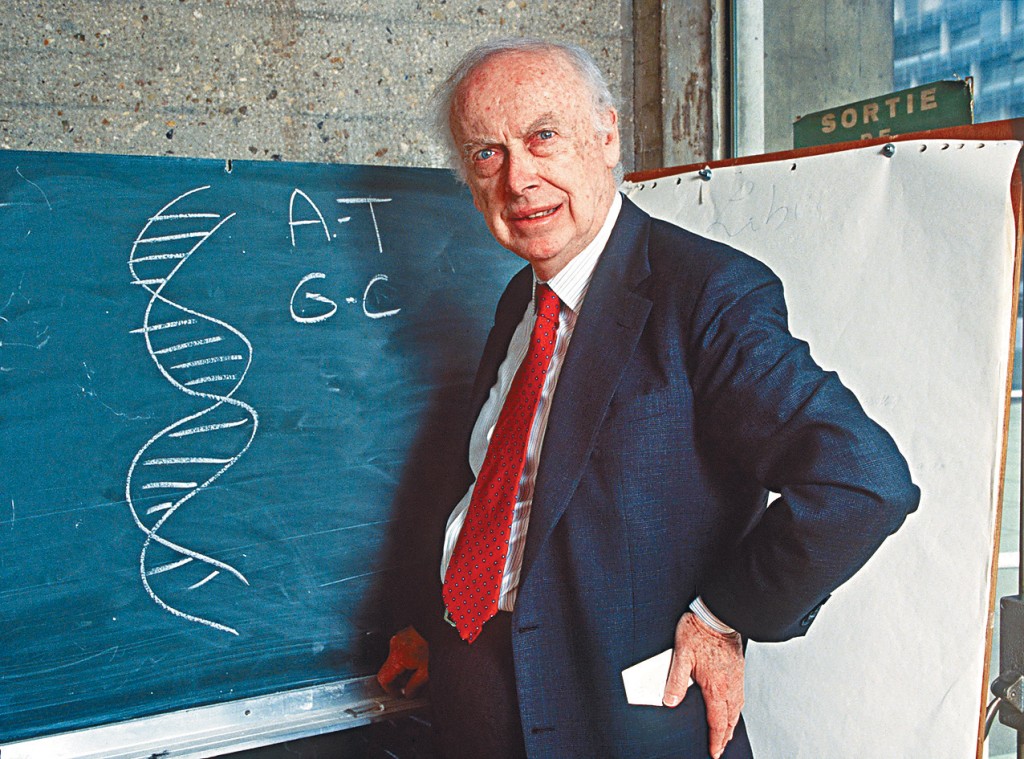

「DNA之父」沃森辞世 97载人生传奇跌宕

发布时间:03:00 2025-11-09 HKT

被誉为「DNA之父」的美国生物学家沃森(James Watson)本月6日辞世,享寿97岁。他与英国伙伴共同发现DNA双螺旋结构,揭露「生命的秘密」,开启分子遗传学时代,为20世纪末生物科技革命奠定基础。

冷泉港实验室公布,沃森在纽约州长岛的安宁疗护中心去世。他曾长年在冷泉港实验室工作。沃森1928年4月6日生于芝加哥,1947年自芝加哥大学毕业,主修动物学;3年后在印第安纳大学取得博士学位,研究重点为遗传学。他于1951年加入英国剑桥大学卡文迪希实验室,并在那里遇见克里克(Francis Crick),展开对去氧核糖核酸(DNA)结构化学的探索。

与研究伙伴同获诺贝尔奖

1953年2月,沃森与克里克走进剑桥的一间酒吧,宣称他们发现了「生命的秘密」。这并非吹嘘,同年他们在英国《自然》期刊发表了一篇名为《核酸的分子结构——DNA的一种可能结构》的短文,首次揭示人体DNA的双螺旋结构。此一壮举被1960年的诺贝尔医学奖得主梅达沃称为「20世纪最伟大的科学成就」。也有人将之列为20世纪三大科学发现之一,与相对论及量子力学并列。

1962年,时年34岁的沃森与克里克、威尔金斯(Maurice Wilkins)共同被授予诺贝尔生理学或医学奖。后两位科学家已于2004年去世。他们的发现开创现代生物学新时代,为基因密码、蛋白质合成等研究领域奠定基础。这也带动医学、法医鉴证及遗传学领域的革命性发展,例如犯罪DNA检测与基因改造植物等技术。

DNA双螺旋结构的发现,是生物学历史上唯一可与达尔文进化论相比的最重大的发现,它与「自然选择」理论一起,统一了生物学的大概念,标志着分子遗传学的诞生。沃森年仅25岁就参与这项划时代的科学发现,日后更投入癌症研究与人类基因组测绘等先驱性工作。

出版回忆录引发同行不满

沃森的回忆录《双螺旋》(The Double Helix)于1968年出版,因生动描述科学领域的激烈竞争而成为畅销书。然而克里克表示此书「严重侵犯我的隐私」;威尔金斯也指出,书中对科学家呈现「失真且不利的形象」,描绘成野心勃勃的阴谋家,为了取得研究成果不惜欺骗同事与竞争对手。

私底下的沃森以率直甚至乖戾闻名,外界评价两极,部分人士对其偏执与歧视倾向多有批评。他时常贬低女性科学家,包括富兰克林(Rosalind Franklin),她的DNA之X光绕射影像为沃森和克里克的DNA结构模型建立提供关键线索。富兰克林与威尔金斯共事,但她并未获得诺贝尔奖。她于1958年去世,这项夙负盛名的奖项最多只能3人共享殊荣,也不能追授。

沃森已婚育有两子。尽管他经常在公开场合贬低女性,并自夸追求他所谓的「美人儿」,但他私下曾鼓励许多女性科学家,包括麻省理工学院的生物学家霍普金斯(Nancy Hopkin)。长期直言不讳批评科学界性别偏见的霍普金斯说:「我相信,如果没有他的支持,我根本不可能在科学界有今天的成就。沃森对我和其他女性都给予很大的支持。」

冷泉港实验室上周五发出声明,悼念沃森的「非凡贡献」,称他「将长岛北岸一座小型但重要的实验室摇身一变成为世界领先的研究机构之一」。