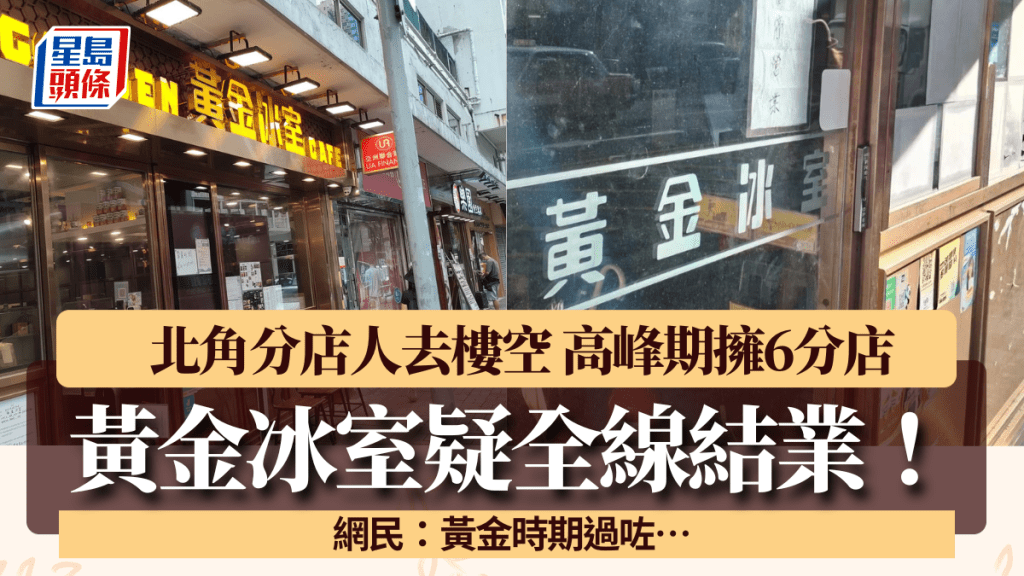

【饮食】云吞原名叫浑沌?《长恨歌》藏细蓉密码?配呢样嘢食最夹!

广东美食多如繁星,而云吞面堪称星中之星。源自广州,传来香港,最终遍地开花,街头巷尾都见到。正宗嘅云吞面,唔大碗,唔大粒。小巧而精致。九钱面、四粒云吞、一壳汤,撒撮韭黄,系咁多嘢,雪雪两声便吃完,人称细蓉,系旧时少爷小姐们用嚟顶肚饿嘅小食。

广东云吞面,小巧精致,唔系用嚟饱肚,系正餐之间用嚟揳下胃口架咋。

将匈奴人食落肚

广东云吞面,发源于广州。但其实追本溯源,云吞嘅祖宗,起源于华北。据说西汉时代,匈奴入侵中原,其中有两个匈奴首领,一个叫「浑氏」,一个叫「屯氏」,二者皆杀人如麻,凶残无比。百姓苦不堪言,对二人恨之入骨,乃将以面皮包著肉馅嘅包子,称为浑沌,喻作二人,食之而后快。后来浑沌变音成为馄饨,开始四处流传。西汉扬雄所作《方言》中提到:「饼谓之饨」,饼即面食,馄饨以皮包馅,以汤水煮熟,称为汤饼。北齐颜之推所著《颜氏家训》中就有记载:「今之馄饨,形如偃月,天下通食也。」宋朝时,类似馄饨的食物,诸如角子等全部称作「馉饳儿」。至宋元时期,馄饨与角子开始分离,到了明代馄饨就是馄饨,角子改称饺子。至清代,仍有「冬至馄饨夏至面」一说,可见馄饨已是日常生活中的主要面食。

云吞一口一粒,有少少金鱼尾,又靓又好食。

广东人改头换面

馄饨源于北方,传入广东,可追踪到唐宋。宋代高怿的《群居解颐》一书有记载:「岭南地暖……入冬好食馄饨,往往稍喧,食须用扇。」清朝同治年间,湖南人喺广州开设一种名为三楚面馆的店舖,三楚即湖南、湖北一带嘅统称。三楚面馆系面食专门店,当中也有馄饨,做法按湖南人传统,馄饨以粗糙面皮包住猪肉制成,用汤浸住,一碗十多只,半点不精致,纯粹饱肚为主。直至上世纪二十年代,灵巧的广东人,将馄饨本土化及精致化,馄饨皮以鸡蛋及面粉制成黄色幼滑面皮,取代北方白噬噬的粗糙面皮,成件事精致化好多。饀料亦由纯猪肉饀变成半肥瘦猪肉,又加了河虾和烘烤过嘅大地鱼末,细细粒的,一口一只,包成金鱼尾状,更鲜更香更好睇。汤头亦摒弃淡如水的淡汤,用炙香的大地鱼、猪骨、虾子、虾壳等熬汤提鲜,上枱前更洒几滴猪油,真系香喷喷。面条也讲究,用竹升䟴压,纵横交错,面才有独特的韧性及筋道。不单制法改头换面,连名也索性改埋,以云吞取代馄饨,广东人从此将云吞视为正称,沿用至今。清末知名状师何淡如就一则对联:「有酒何妨邀月饮,无钱那得食云吞」,足见云吞已经由大众食物变成高级精致。

云吞面除咗放汤,仲可以撒上大量虾子做捞面,十分香口。

细蓉同白居易有关?

二三十年代,云吞随住广州人移民香港。三十年代中环鸭巴甸街嘅民园面家,就系本地第一代云吞面。至于今日大名鼎鼎嘅麦奀记,就系由麦奀父亲麦焕池南传过来。佢喺广州早已开设八间池记,以全虾云吞面风靡当时广州名流政商,连陈济棠、蒋介石都是客人,故有云吞面大王嘅称号。池记首创细蓉嘅食法,即是「九钱面、四粒云吞、一壳汤」,奠定了精致云吞面的标准。关于细蓉来源,大致有三种讲法。一系话云吞面中加了鱼蓉,故名蓉。二系话旧时商贾与姨太太食面胃口唔同,故伙计分大用和细用两种,以资识别,而广东话爱吊高尾音,于是蜕变为蓉。三就嚟自唐白居易《长恨歌》中有曰:芙蓉如面柳如眉,对此如何不泪垂。用来形容女子美貌。民国时,广州文人雅士见面在水中散如芙蓉,乃引伸借用,称面为蓉。无论你信边种讲法都好,精致嘅细蓉,一睇摆法就可以认出。九钱面、四粒云吞、一壳汤,不在话下,仲要匙羹置底、云吞在中、面盖其上,见面不见云吞的,就系合格嘅细蓉。呢种摆法,以匙羹及云吞尽量把面条垫高,系防止汤水将面浸腍,所以食时都要讲究,要先呷一口汤,以尝其鲜。再快脆食箸面,以嚼其爽。然后食一粒云吞,享受皮滑饀靓嘅口感味道。当然,云吞可以蘸一蘸余均益橙色辣椒酱的话,先算讲究,先算识食呀老友!

余均益辣椒酱系云吞面好朋友,冇佢唔得架。