何明新 - 当舖—大押|猛料阿Sir讲古

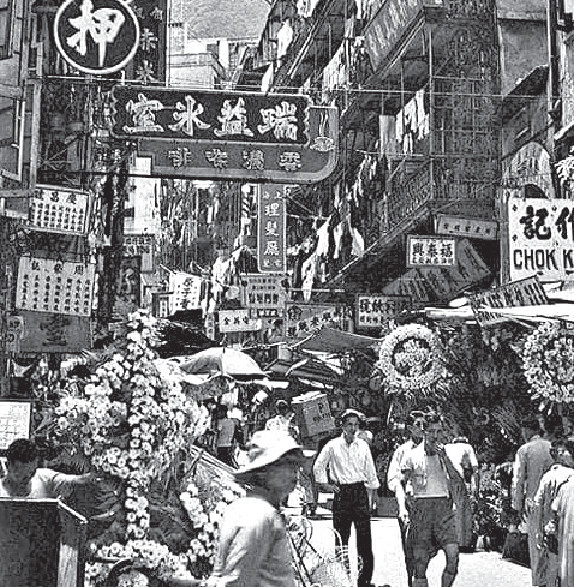

「有当有赎,上等人」是早年香港流行语,出入当舖是家常便饭,一般家庭都十分穷困,很多时要典当家中东西才有钱籴(音笛)米买菜。那时银行和财务公司未这么普遍,身上穿的几乎全都可以典当,衣服和棉胎都可以上当舖,亦衍生了「故衣」这行业,今天已式微,旧衣服都去了天光墟和鸭寮街等路边市场贩卖,买的大多都不是本地人了。当时最值钱是身上的「万里」(金链的俗称) ,因有了它真的可走万里路,另外,钢制劳力士表(钢劳(音low))那时也很流行,因可当到接近买入价。

为了防止贼人利用当舖散货,每区的侦缉部CID都有一组人负责查当舖,把报失物品资料交给当舖,查察有没有因时差未向当舖通报而被「上当」了,如发现便检取,案件调查完毕后,交物主与当舖商议取回该物价钱,如解决不了,便交法庭裁决,法庭根据当舖有没有疏忽而决定补偿金额。

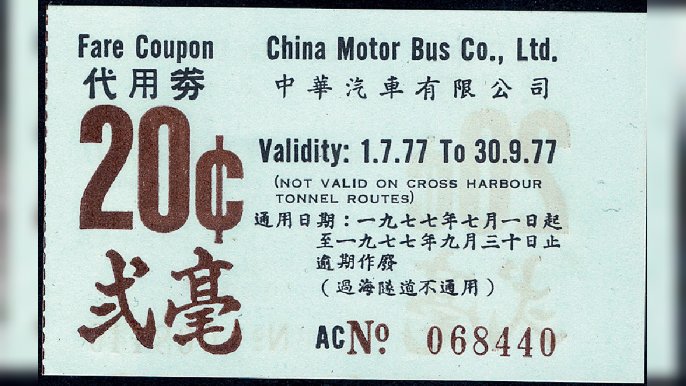

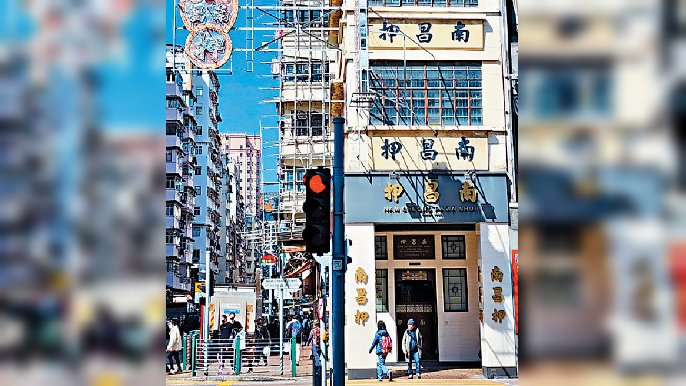

现称为当舖的,门外招牌都是写「押」,其实「当」、「按」和「押」是有分别的,「当」的经营资金及规模最大,当期最长3年;「按」的经营资金及规模比「当」稍小,当期最长2年,月息和「当」一样;「押」则是经营资金及规模在三者中最小,当期最长4个月。所以现时的当舖正确应是「押舖/店」。

当舖亦有很多有趣的一面,负责鉴定押物及估价的人叫「朝奉」,是古代一低级官员名称,又俗称「二叔公」,光顾当舖称为「揾二叔公」;而二叔公传统上是用毛笔写当票(合约收据) ,当期是用农历月份计算,而月份则用暗号代替(不同当舖有自己一套月份暗号)来防止伪造当票;当舖习惯是不养猫的,因当舖以往是供奉老鼠神,称为「耗神」—对老鼠表示敬意,免得抵押入的衣服、绸缎和布匹等遭受破坏;而当舖「福鼠吊金钱」 招牌亦相信与老鼠有关。

除此之外,以往当舖更有典当男孩子,俗称「当仔」,因那时医学不昌明,疫症又多,很多小朋友很早夭折,特别是受到特别呵护的「九代单传」,迷信做法是把儿子押给当舖,命便硬起来,当舖会发一张当票及由二叔公引领男孩向供奉的耗神上香叩拜,父母便可带儿子回家粗生粗养,快高长大。

另当舖有所谓「九出十三归」,「九出」是指若当出10元抵押品,客人只收得9元,1元当舖先扣起为第1个月利息,「十三归」是指赎回物件时,要付13元(本金和利息)。因此早年当舖被称为「雷公轰」,指这乘人之危敛财,是会被雷公劈。这高利手段,对于急需用钱的人,不失为一出路。直至50年代中,政府加强管制当舖运作,才立法规定当舖的合理息率。

何明新