雷雄德博士 - 忌报复式运动|是非雷台

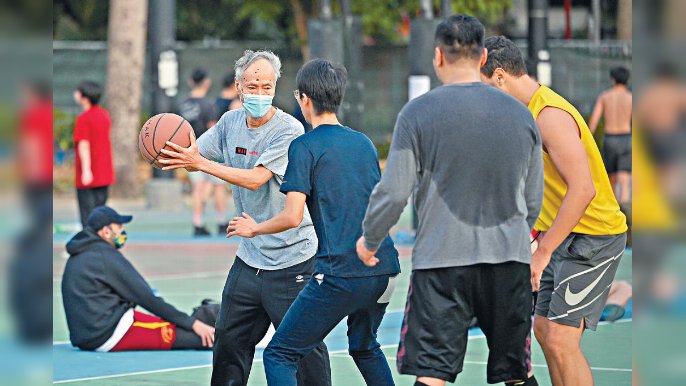

上星期四部份体育处所重开,很多市民到球场打波,进行有益身心的健康运动,有助纾缓抗疫疲劳。不过,部份市民采用报复式方法进行运动,超越量力而为及循序渐进的原则,既增加受伤风险,也带来延缓性肌肉疲劳。这种疲劳,会在停止运动后数小时才出现,一直持续疼痛约两三天才消退。

运动出现的肌肉疲劳,大致可分为急性和慢性两类。急性肌肉疲劳是指,身体局部肌肉由于持续收缩而未能得到即时的恢复,明显的例子是短跑比赛冲刺一段后,肌肉出现急剧酸痛引致缺乏力量,大腿好像不能抬起的感觉,这是典型的急性肌肉疲劳。在剧烈肌肉收缩的过程中,肌肉中的乳酸量可能增加数倍以上,当中血乳酸内的氢离子是导致急性肌肉酸痛的主要原因,然而它是保护身体肌肉纤维免受过度收缩而造成损伤的机制,而且乳酸在停止运动后一至两小时内,制造部份能量给予身体使用,所以乳酸并非对身体有害的物质。

至于运动后几小时、或翌日才出现的慢性肌肉疲劳,称为延缓性肌肉疲劳或持续性肌肉疲劳,英文为Delayed Onset Muscle Soreness,征状包括肌肉僵硬、肿胀、收缩能力丧失、关节活动范围减少,以及本体感应功能降低等。较常见出现于体能状况较弱的周末战士,肌肉应付活动的能力远低于负荷的需求,便容易造成这种肌肉疲劳。

早于一九○二年,学者西奥多霍夫发现,这种酸痛现象跟肌肉纤维破裂有关,认为疼痛原因是肌肉微创伤继发炎症的结果。及后,还有不少学说解释这痛楚现象,包括乳酸、肌肉痉挛、炎症、结缔组织损伤、肌肉损伤和酶外流等几种理论,近年有学者提出延迟性肌肉酸痛,是由于肌梭内神经末梢的急性压逼性轴索病所诱发,但至今,仍未有一个理论,能够完全解释这个问题。

至于甚么方法可以消除持续肌肉疲劳?整体而言,促进血液循环的低强度活动、按摩、伸展活动、热水浴或桑拿等,或许有轻微的纾缓作用。目前运动科学人员已掌握的数据,循序渐进慢慢地增加运动训练量,尤其是在运动初期,以及避免过量离心性肌肉收缩,例如下坡跑,都能够减少出现持续性肌肉疲劳。

第五波新冠肺炎疫情下,大家经历三个月的停止运动训练,体能水平显然下降,如果采用报复式心态进行运动,便容易出现过度训练,继而产生肌肉疲劳。所以,重新进入运动状态可按照每星期增加百分之十训练量的循序渐进原则,给予身体四星期逐渐提升体能水平,才回复比赛的状态。既可以减低受伤风险,也避免运动后出现全身疲劳不适的肌肉痛楚。

香港教育大学健康及体育学系高级讲师

雷雄德博士

运动出现的肌肉疲劳,大致可分为急性和慢性两类。急性肌肉疲劳是指,身体局部肌肉由于持续收缩而未能得到即时的恢复,明显的例子是短跑比赛冲刺一段后,肌肉出现急剧酸痛引致缺乏力量,大腿好像不能抬起的感觉,这是典型的急性肌肉疲劳。在剧烈肌肉收缩的过程中,肌肉中的乳酸量可能增加数倍以上,当中血乳酸内的氢离子是导致急性肌肉酸痛的主要原因,然而它是保护身体肌肉纤维免受过度收缩而造成损伤的机制,而且乳酸在停止运动后一至两小时内,制造部份能量给予身体使用,所以乳酸并非对身体有害的物质。

至于运动后几小时、或翌日才出现的慢性肌肉疲劳,称为延缓性肌肉疲劳或持续性肌肉疲劳,英文为Delayed Onset Muscle Soreness,征状包括肌肉僵硬、肿胀、收缩能力丧失、关节活动范围减少,以及本体感应功能降低等。较常见出现于体能状况较弱的周末战士,肌肉应付活动的能力远低于负荷的需求,便容易造成这种肌肉疲劳。

早于一九○二年,学者西奥多霍夫发现,这种酸痛现象跟肌肉纤维破裂有关,认为疼痛原因是肌肉微创伤继发炎症的结果。及后,还有不少学说解释这痛楚现象,包括乳酸、肌肉痉挛、炎症、结缔组织损伤、肌肉损伤和酶外流等几种理论,近年有学者提出延迟性肌肉酸痛,是由于肌梭内神经末梢的急性压逼性轴索病所诱发,但至今,仍未有一个理论,能够完全解释这个问题。

至于甚么方法可以消除持续肌肉疲劳?整体而言,促进血液循环的低强度活动、按摩、伸展活动、热水浴或桑拿等,或许有轻微的纾缓作用。目前运动科学人员已掌握的数据,循序渐进慢慢地增加运动训练量,尤其是在运动初期,以及避免过量离心性肌肉收缩,例如下坡跑,都能够减少出现持续性肌肉疲劳。

第五波新冠肺炎疫情下,大家经历三个月的停止运动训练,体能水平显然下降,如果采用报复式心态进行运动,便容易出现过度训练,继而产生肌肉疲劳。所以,重新进入运动状态可按照每星期增加百分之十训练量的循序渐进原则,给予身体四星期逐渐提升体能水平,才回复比赛的状态。既可以减低受伤风险,也避免运动后出现全身疲劳不适的肌肉痛楚。

香港教育大学健康及体育学系高级讲师

雷雄德博士

最Hit