新‧潮——插针都要上楼

香港住屋供应一直有需求,新界、离岛的土地甚至明日大屿等大型发展迟迟未能落实,暂时只靠一些散收收的项目来止渴。

上回提过插针楼,即是在市区的旧楼,好不容易全幢卖清重建,无奈地盘实在太细,只能向高空发展,建出一些格格不入的迷你楼,在同区旧楼中突出一幢新楼宇,形态如插针,影响全区格局之余,新单位又细又贵。

搞收购劳师动众往往需要十年或以上完成整个规划、收购、建筑、最后落成但得出的单位数目通常不多,效益不章。理论上如果能一次过收多几幢旧厦重建更好,可以灵活建造比较舒适的单位,当然最重要是让小业主可以合理价钱上楼!但世事又怎会如此理想?

市区重建局作为一个法定机构,一直有收构旧楼同建造合理价格房屋的使命。今年有好消息,将有八个项目完成清场及相继招标。笔者特别留意当中有个小型项目,看到市建局努力加快建屋的心思。位于大角咀橡树街/埃华街的项目,落成后约有一百一十五个单位,正因项目细细,可采用「预先招标」的方式重建,即是旧楼清到咁上下,就筹备招标程序,提前让发展商设计,尽早提交图则予政府部门审批,然后施工、开售,市民就可快点置业,预计比平时快一年完成!市建局自己也受惠,既快点 收到前期款项,又可因应市况及进度做好预算,加快重建步伐。

要达至这多赢局面并不易,市建局要全面了解每个项目的工序和空间,并非每个都合适预先招标的,到有合适项目又要花很大心力推行。大家要明白,机构没有死咕咕地跟足以前的做法,往往面对不少挑战,看似小小的一步,我却看到大大的心思。

华人学术网络成员/facebook︰工程师奶

邓铭心

上回提过插针楼,即是在市区的旧楼,好不容易全幢卖清重建,无奈地盘实在太细,只能向高空发展,建出一些格格不入的迷你楼,在同区旧楼中突出一幢新楼宇,形态如插针,影响全区格局之余,新单位又细又贵。

搞收购劳师动众往往需要十年或以上完成整个规划、收购、建筑、最后落成但得出的单位数目通常不多,效益不章。理论上如果能一次过收多几幢旧厦重建更好,可以灵活建造比较舒适的单位,当然最重要是让小业主可以合理价钱上楼!但世事又怎会如此理想?

市区重建局作为一个法定机构,一直有收构旧楼同建造合理价格房屋的使命。今年有好消息,将有八个项目完成清场及相继招标。笔者特别留意当中有个小型项目,看到市建局努力加快建屋的心思。位于大角咀橡树街/埃华街的项目,落成后约有一百一十五个单位,正因项目细细,可采用「预先招标」的方式重建,即是旧楼清到咁上下,就筹备招标程序,提前让发展商设计,尽早提交图则予政府部门审批,然后施工、开售,市民就可快点置业,预计比平时快一年完成!市建局自己也受惠,既快点 收到前期款项,又可因应市况及进度做好预算,加快重建步伐。

要达至这多赢局面并不易,市建局要全面了解每个项目的工序和空间,并非每个都合适预先招标的,到有合适项目又要花很大心力推行。大家要明白,机构没有死咕咕地跟足以前的做法,往往面对不少挑战,看似小小的一步,我却看到大大的心思。

华人学术网络成员/facebook︰工程师奶

邓铭心

最Hit

30年百佳屋邨老店结业!贴告示转往1店购物... 街坊哀号:市道有冇咁差

2026-01-12 12:41 HKT

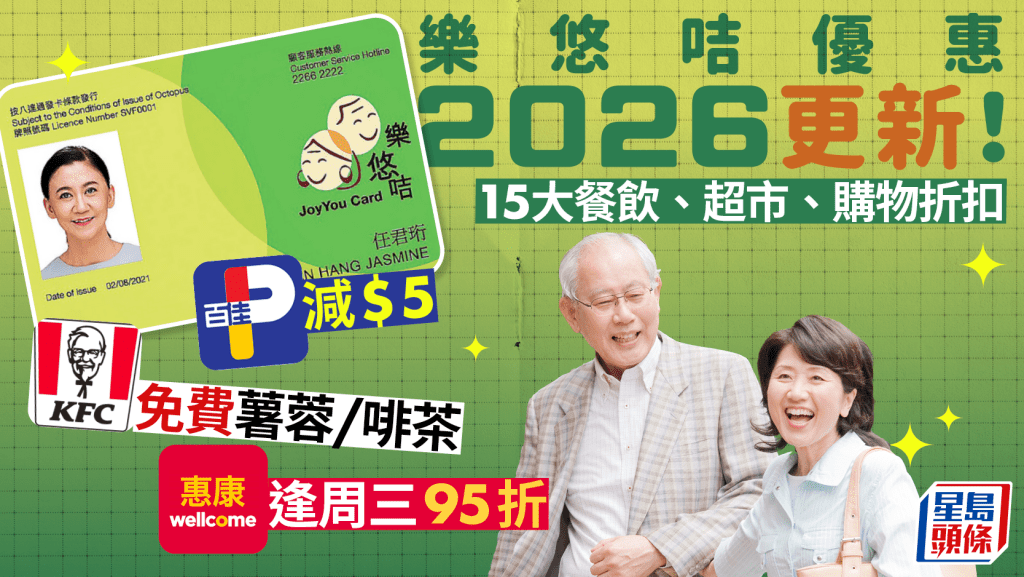

乐悠咭优惠2026|长者专享!15大餐饮、超市、购物折扣 百佳减$5/KFC免费啡茶/惠康95折

2026-01-12 13:47 HKT

乐悠咭长者点心放题半价!尖沙咀5星级酒店2小时放题 任食20+款点心/甜品/粉面

2026-01-12 16:28 HKT