李秀恒 - 外劳政策须平衡多方利益|恒声集

早前,补充劳工优化计划开始接受申请,容许售货员、收银员及侍应等26个工种的外劳输入,业界、劳工团体及从业员对此的反响不尽相同。

香港的人手短缺问题已属不争的事实。根据政府统计处公布的最新就业数据,5月至7月经季节性调整的失业率为2.8%,较7月公布的失业率下跌0.1个百分点,创2019年6月以来最低,就业不足率则维持在1.1%。

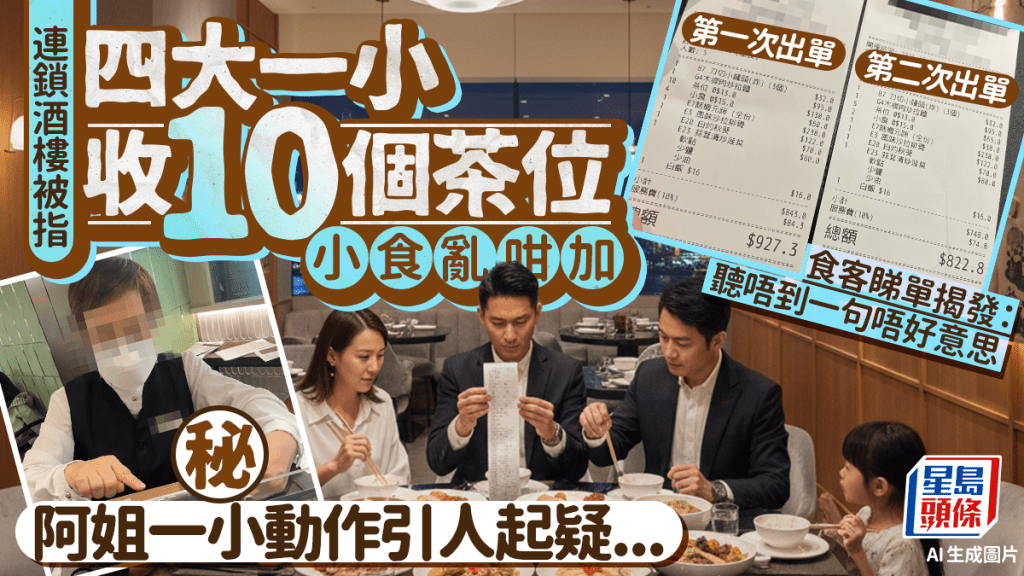

从不同的调查都可看出,各行各业都面临「请人难」的困境,例如批发零售业及饮食业分别短缺约3万至4万人手,酒店业亦面临近万人的人手空缺,洗衣业更是需补充3至4成的职位空缺⋯⋯而后果就是虽然业界不断上调薪金报酬,但雇员却面临更为繁重的工作负担,薪酬涨幅跟不上工作量的增加,导致整体服务质素的下滑,形成恶性循环。

处理不满情绪免加剧矛盾

这一方面是由于劳工人口的流失尚未得到及时的补充——在1998年至2003年期间,政府为缓解高失业率问题,曾主动大批培训合资格技工,但现在的情况却不可同日而语,无法复刻;另一方面,3年的疫情改变了不少人的工作及生活模式及思维,在家工作、自由职业等有更高灵活度的职业更受青睐,自然更少人会选择服务业、零售业、建造业等低增值、非技术/低技术或厌恶性工种。

目前政府期望输入的26个非技术或低技术工种,的确能够在一定程度上缓解以上问题。然而,一些现实的问题亦不得不面对,并尽快处理;否则,长久下去,社会矛盾的加剧只会形成施政的阻碍。

首先是要妥善处理本地雇员的不满情绪。有调查指出,有超过72%的从业员对放宽26个工种的劳工输入表示反对,认为雇主首要须改善劳工待遇。必须要让本地雇员认识到,输入外劳能够促进行业生态往更健康的方向发展,或者短期内会让工作机会及薪酬涨幅受到一定的挤压,但长远而言,却能推动本地劳动人口向上流动,整体港人生活水平亦会得到提升。

应尽量调和劳资关系

其次是要尽量调和业界与劳工之间的关系。为了不扰乱本地就业市场,政府制订了不同工种的薪酬标准,确保输入劳工的工资不可低于相关职位的工资中位数。

然而,根据劳工团体代表指出,有雇主利用不同的手法扣除外劳的部分薪酬,这对外劳及本地雇员而言都十分不公。这种手段固然不合法规,但亦变相体现了雇主在外劳交通、住宿方面的成本考虑,以及当前的外劳就业并未完全遵循自由市场的原则。

笔者认为,在输入外劳的初期,仍须施加一定的限制,保证外劳政策的合法性及可持续发展,例如首先以公营项目为试验田,批出定量的劳工输入配额,个中优点将另文具体阐述。

香港经贸商会会长

李秀恒