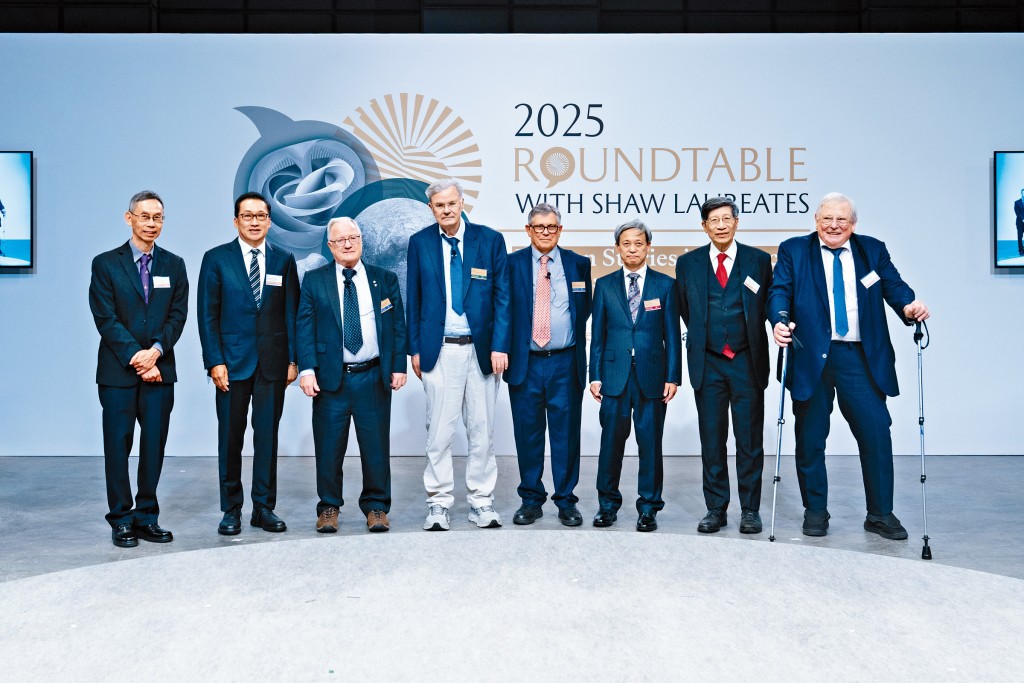

邵逸夫奖得奖者出席圆桌会议 回顾研究成功之路 分享科研成功要素

发布时间:09:20 2025-10-31 HKT

4位应届邵逸夫奖得奖者日前联袂来港接受奖项,并出席由邵逸夫奖基金会举办的「2025年度邵逸夫奖得主圆桌会议——科学中的人生故事:荣光背后的砥砺」,与过百名本地学生、研究生及学者进行一场富深度的跨学科对话,不但回顾自身成功路上的心路历程,亦分享成为研究学者的必要条件。

创意思维主宰研究成果 应适时修正错误调整思维

天文学奖得奖者约翰·理察·邦德(John Richard Bond)表示,在少年时代曾拜读著名物理学家及宇宙学家乔治·伽莫夫的著作《从一到无穷大》,受其宇宙学说的论述启发。虽然当时并不认同伽莫夫对宇宙微波背景辐射存在的预言,但最终却成为自己研究并获奖的原因。

「我需要保持灵活的创意思维,从不会墨守成规,让内在的创造力转化为外在的成果。研究过程中会与团队不断在欢乐和喜悦中不停发掘新理念。过程中不能害怕发挥创意和产生新想法。」邦德教授又认为个人发展有助推动科学成果,因此他对自己拥有的创意感到自豪。虽然研究看似对社会欠缺实际的帮助,但邦德教授指求知欲植根于文明核心,是推动自强不息的动力。他亦以互联网为例,指出科学与科技更是成就世界繁荣的根基。

他又认为需要相关题材深入研究,才能获得出色的成就,期间会遇上不同的问题,但往往问题是互相连系,期间需要快速修正错误与调整思维,让自己以逻辑思考各种可能性,从而找出正确的方向。

无惧研究与既有理论相违背 压力能影响创思发挥

邦德教授的获奖拍档乔治·艾夫斯塔希欧(George Efstathiou)早于3、4岁的时候已对自身与宇宙的存在提出疑问,并深受儿童百科全书里海尔望远镜的图片启发,从此走上研究宇宙学之路。直至现时,他仍在办公室与家中摆放海尔望远镜的照片,以提醒自己投身研究的初心。

在研究过程中,他与团队曾以超过一年时间以观察所得的数据,反复验证,却始终与当时的宇宙模型有所冲突。艾夫斯塔希欧教授认为宇宙的构成并非由人定义,因此团队大胆提出暗能量的存在,经其他研究团队的观察验证,最终确立了暗能量理论,并成为今日宇宙学的标准模型。「团队不放弃,以开诚布公的态度坚持发表理论,是我对该研究感到骄傲之处。」

他呼吁研究学者要相信并发表自己的研究,无论是否与他人的研究结果相符,大家总会找到正确的科学理论;又引述学院校长提供600英磅让他放假充分休息,反而获得灵感的故事,认为身边各种压力会影响创意的发挥。

研究路崎岖砥砺前行 自我推动比导师更重要

生命科学与医学奖得奖者沃尔夫冈·鲍迈斯特(Wolfgang Baumeister)指自己在高中的研究功课开始对科学产生兴趣,当时他更参加了德国科学展览,认定自己未来的发展路向。

不过鲍迈斯特教授探求科学之路并不畅顺,他从最初选读的生物学转攻生物物理学,并因此而接触电子显微术,但他的研究未获其他科学家跟进,亦因此再度转往电子晶体学进行研究,最终在冷冻电子断层成像技术找到自己的研究方向。可是,由于当时的技术水平不足,研究耗费了相当长的时间,才逐步建立成果。

他认为科学家对自己的研究领域,要有接受错误的空间与改变的勇气。导师虽然可以为研究提供捷径,但自我推动力更重要。他亦分享自己与家人放下工作到阿尔卑斯山充分休息,让自己更有创意的故事。

思考问题曾废寝忘餐 乐在其中才能引发创意

数学科学奖得奖者深谷贤治(Kenji Fukaya)认为数学倚靠良好想像力,从数学的基础中透过自己的理解来创造新的研究方向,而在数学的国度中,任何想像力都与真实世界有所关联,而且能被数学自身来证实是否真确。

深谷教授指研究发布后10年,当时人们仍然停留在既有限制中思考,未有善用有关技术。其后团队撰写相关的著作,仍因门槛太高而未有被重视。后因深谷教授的坚持,加上互联网的协助下,相关理论逐渐被人认识。

数学虽然看似与生活无关,但深谷教授强调:「我们进行的研究未必会在即时发挥影响力,往往要数百年后才显现,因此我努力实践自己的责任,为影响数百年后人民的生活而努力。」

他又指自己不擅长人际关系,往往会选择独自思考。他曾经试过连续多天思考相同问题,导致废寝忘餐。过程中会与团队互相核对结果,其他合作伙伴则会针对细节,透过团队合作带来正面影响。他建议在研究中找到自己的兴趣,并乐在其中,才会引发出创意。