每日杂志|工时无上限公余难「离线」 劳团促仿效日韩台立法保障「过劳」

发布时间:10:00 2025-11-12 HKT

《香港奴工系列》之 政策篇

香港打工仔过劳早已响起警号,惟本港未将「过劳死」纳入法例保障,推动「标准工时」多年也未见进展。有关注劳工权益的团体认为政府态度消极,未有看到问题的严重性,呼吁参考日本、台湾及南韩等地,以工时定义「过劳」。有学者提到,疫后数位工作模式令工作与生活界线模糊,倡设立「离线权」,让员工能真正下班。另有研究指,现行暑热警告未能涵盖各种工作场景,保护不足。众人盼望加快推动立法,建立清晰的工时与补偿制度,让雇员得到应有保障。

香港打工仔长期面对过劳压力,连串事件早已响起警号。两年前,一名天星小轮船长连续工作23天,在渡轮上晕倒不治。去年7月,有电梯工在黄色工作暑热警告下,背着工具急步走上斜坡出勤,因缺血性心脏病病发赔上性命;遗孀指出,工人去世前半年月均工作352小时。今年8月,有扫叶工人在工作期间晕倒身故,亦揭每日工作逾10小时的悲歌。

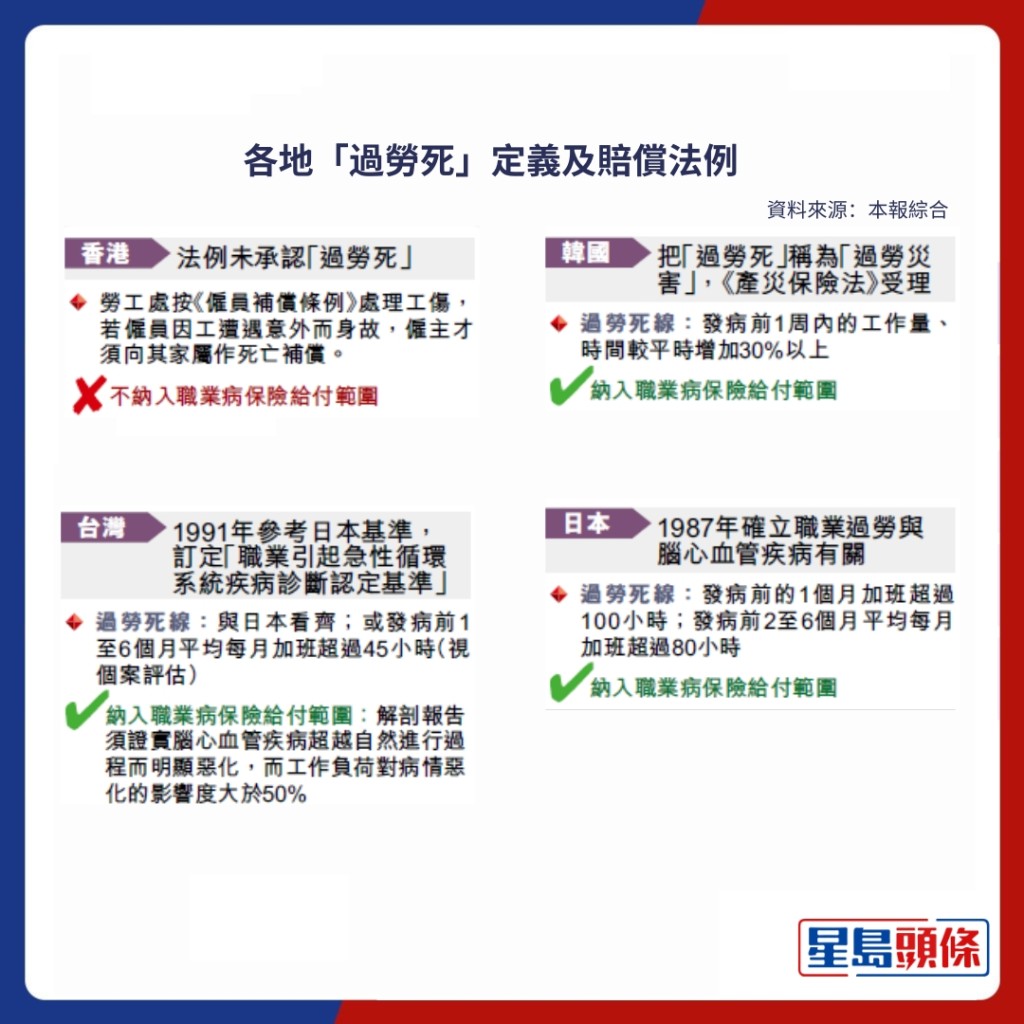

2021年,世界卫生组织(WHO)和国际劳工组织(ILO)发表研究,确立工时与脑心血管疾病的关系,每周工时达55小时或以上的劳工,死于中风和心脏病的风险较高。日本、台湾和韩国也已定义「职业过劳」,并把相关脑心血管疾病纳入职业病保险给付范围(见表)。

逾5万人每周工作72小时或以上

回望香港,根据政府统计处最新数据,2024年5月至6月,全港有28.3万名雇员每周工作56小时或以上,当中更有逾5万人达72小时或以上。工业伤亡权益会干事谢欣然指,数据足以证明不少打工仔已踏入「过劳死线」,「政府可以参照日、韩和台湾,以工作时数定义『过劳』。」她不直言,立法困难在于官方态度消极,未看到问题的严重性,「我们不是质问为何『人有我无』,而是香港存在相关问题需要解决。其他地区有行之有效且完备的方案,香港是否可以参考?」

2017年,劳工处委托职安局研究「工作间死亡个案与工作情况关系」,报告指出,于工作期间因心脏及脑血管疾病病发而死亡的个案,与多种风险因素有关,除工作外,包括病史、缺乏运动、有吸烟习惯等,甚至遇到家庭及经济问题,因此不能直接把猝死和工作扣连。

谢欣然说,研究结论过于「一锤定音」,举例台湾制度中,即使劳工猝死非百分百由工作引起,亦可受保,前提是解剖报告须证实工友的脑心血管疾病超越自然进行过程而明显恶化,「而工作负荷对病情恶化的影响度大于50%。」

台湾制度列明「工作负荷过重」属促发疾病的危险因子,除工时以外,如经常出差、轮班工作或夜班工作、工作环境(异常温度环境、噪音及时差),甚或伴随精神紧张的工作等。

疫后线上工作恒常化 加重压力

疫下本港实施在家及线上工作,不少企业把措施恒常化,却加重雇员的工作压力。岭大文化研究系助理教授(研究)梁仕池指,数位工作模式令员工难以分开工与休。

近年多国先后实施「离线权」,包括法国、澳洲和比利时等,保障雇员可在公余时间拒覆与工作相关的电话和电邮。相关议题曾带上香港立法会讨论,议员反应两极,劳福局局长孙玉菡说,工作对雇员造成精神压力属「复杂议题」,以硬性规定和措施处理精神健康问题未必理想,要考虑实际操作的可行性。

谢欣然期望香港有离线权,因许多工作非体力劳动为本,「做贸易或服务业的打工仔,下班后仍要与雇主或顾客沟通。」她续说,离线权配合标准工时,实际是「8小时工作、8小时休息、8小时闲暇」的倡议,雇员应有时间放松、放下工作,发展个人兴趣,「对工人以至整个社会发展都是重要一环。」

然而,梁仕池提到,离线权挑战「数字资本主义」对雇员个人时间的「全面占有」,有商界标榜本地劳动力不足,为提升社会竞争力将长工时「正常化」,不愿增加人手和成本,又不承认剥削员工,「相信在港难以实施。」他又言,本港中小企比例高,工会组织力偏弱,雇员难与资方谈判。

此外,针对炎热的工作环境,本港推出《预防工作时中暑指引》,基于香港暑热指数制订黄色、红色和黑色工作暑热警告,协助雇佣双方理解在户外或无空调工作下的热压力水平。

暑热警告未能涵盖各种场景

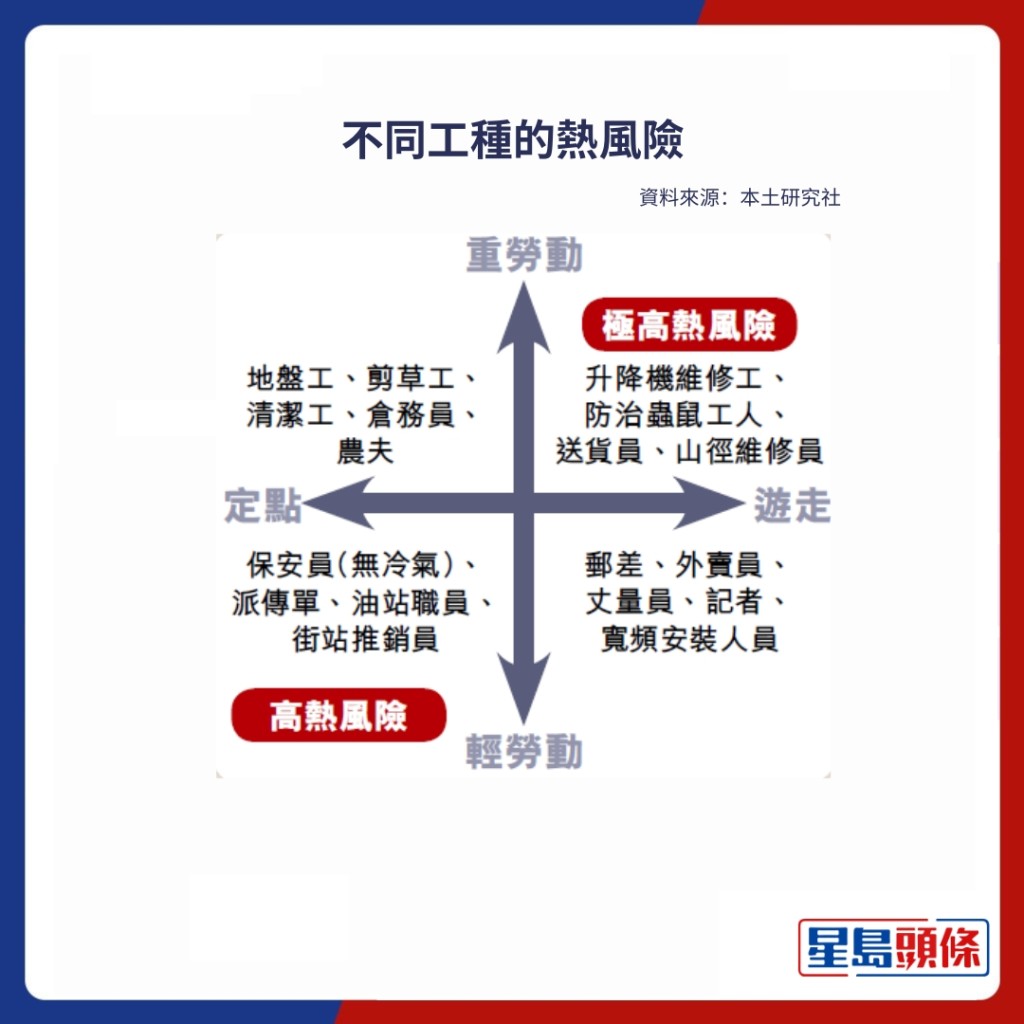

本土研究社研究员梁日恒指,过去屡有中暑意外在非「暑热警告」生效时发生,制度成效存疑,团队遂以劳动量及工作范围两个维度,分析本地劳工面对的「热风险」(见表)。研究发现,同一工种在不同工作环境下的热风险有异,例如部分护士需要出外家访及送药,风险高于留院者;部分保安亭设有空调,却为悭电未开启,「难以工种订定保障。」

香港立法保障劳工过劳尚有漫漫长路。梁仕池说,法例和社会状况是「先有鸡还是先有蛋」的问题,严苛的工作环境和职场文化问题存在已久,有必要正视;企业可自发改善,但背后缺乏法例支撑恐沦空谈。香港楼宇管理雇员工会理事长何志明形容,立法是「从0到1」的大突破,期望政府以工时为基础,逐步扩展劳工受保障范围。

谢欣然强调,立法承认「过劳死」具阻吓作用,让企业知道员工过劳有后果,而非矢口否认便能免责;把「过劳死」列入职业病的赔偿范围,仅属事后处理机制,虽能肯定劳工的付出与牺牲,却无法阻止下一宗悲剧。她认为,即使香港与日韩台制度不同,相关基准仍具参考价值,期望能加快立法,保障劳工。

心理支援计划及早识别高危族 冀为中小企提供津贴

法例与劳保未承认「过劳」为职业病,有关注劳工权益的团体指出,需提高公众的「自保」意识。有机构为有需要的雇主和雇员提供心理健康支援服务,并期望政府为中小企提供津贴,以便及早识别高危打工仔,防止职场压力问题不断恶化。

工业伤亡权益会历年接触不少怀疑「过劳死」的个案,该会干事谢欣然指,许多死者家属不清楚何谓「职业过劳」,也未能完全掌握离世亲人的实际工时,甚至因为传统观念而放弃解剖。她指,早前一名电梯工人的猝死个案,超过一半网民不认同心脏病发猝死能获工伤赔偿,反映社会普遍对「过劳」及其与脑心血管疾病的关系认识不足,相信只有立法才能唤起社会关注,「说白一点,若出事的是自己,其实是有机会获赔,为何不看清楚关系便反对?」

谢指出,台湾有关指引有按社会发展而修订,2010年,一位年仅29岁的电脑工程师因长时间工作,终在家中电脑桌前倒毙,未被当时法例涵盖;其父母努力搜证及陈情,最终案件确立,促成法例修订。她认为,现时本港未有法例保障,有需要提高社会关注。

此外,打工仔身处高压职场,精神健康也备受关注,目前政府未有针对职场精神健康提供援助。香港基督教服务处的「雇员支援计划」涵盖全港近1300间企业、约100万名雇员及其家属。该服务处雇员发展服务临床心理学家梁祈安指,求助个案受情绪困扰,普遍有3大关注点,依次为工作、情绪及家庭相关,前者包括工作量过大、与上司或同事关系差,以及遭遇不公平待遇等。

该机构的研究及发展中心主任陈志慧博士补充,团队于2011年至2022年持续进行「香港打工仔身心健康调查」,评估服务成效,53.8%受访者在参与计划前,自评身心状态为「差」或「很差」,当中近60%在使用计划后转为「好」或「很好」。两人指出,现时仅大企业能负担同类服务,惟香港以中小企业为多,期望政府考虑为中小企提供津贴,协助企业提供心理健康支援服务,及早识别高危打工仔。

记者:仇凯瑭

———

《香港奴工系列》

现况篇:每日杂志|本地「奴工」日做14小时 身心过劳变催命符 无界职场拼搏无尽

文化篇:每日杂志|「奴性」变社会文化 打工仔狮子山下倦怠 学者鼓励跳出「身份」重拾生活