无名指——像黄牧那样生活

收到黄牧死讯那个早上,我好难过,好像有块铅塞在心里。本来约好疫后北京再聚,他等不到免隔离通关就走了。

知道黄牧的人不少,但更多人认识他的笔名古镇煌,那个最会「叹世界」的隐世高人。他说本想以「股王」作为笔名,怕太招摇,想到自己经常「搞搞震」,于是取「股震王」为名。

黄牧一向「招积」,曾自诩每月给股票经纪的佣金,比自己正职的工资更高,所以「索性唔捞」。我二十多年前认识他,他已提前退休多年,全力「食买玩」。那时我想,活到某个年纪,也要过黄牧那样的生活。

美食、红酒、名表、钢笔、邮轮、酒店都是他的爱好,这些他都以古镇煌之名分享,唯有古典音乐(和后来的芭蕾舞)才用真名撰稿评论。

八九十年代,我每星期看《明周》就是为了读郑延益、高考亮和黄牧的音乐专栏。这三位前辈我后来都认识了,常有机会受教。郑老师和高教父待我甚好,但他们都是「老师」和「教父」,唯有黄牧我才敢直呼其名。

黄牧于我亦师亦友,他音乐鉴赏力比我高得多,但从不以俯视角度与我交流,偶然还会把未出版的文章发给我先睹为快。很多人觉得他脾气古怪,我却和他相处得很好,近十几年他周游列国之余较多在北京,我因工作之便也与他常见面,天南地北甚么都聊,用他的话就是「乱噏一餐」。

作为乐评人他喜欢以「盖棺定论」评价已故音乐家。如今他不在了,我斗胆也给他下个盖棺定论,就四个字——不枉此生。

谭纪豪

知道黄牧的人不少,但更多人认识他的笔名古镇煌,那个最会「叹世界」的隐世高人。他说本想以「股王」作为笔名,怕太招摇,想到自己经常「搞搞震」,于是取「股震王」为名。

黄牧一向「招积」,曾自诩每月给股票经纪的佣金,比自己正职的工资更高,所以「索性唔捞」。我二十多年前认识他,他已提前退休多年,全力「食买玩」。那时我想,活到某个年纪,也要过黄牧那样的生活。

美食、红酒、名表、钢笔、邮轮、酒店都是他的爱好,这些他都以古镇煌之名分享,唯有古典音乐(和后来的芭蕾舞)才用真名撰稿评论。

八九十年代,我每星期看《明周》就是为了读郑延益、高考亮和黄牧的音乐专栏。这三位前辈我后来都认识了,常有机会受教。郑老师和高教父待我甚好,但他们都是「老师」和「教父」,唯有黄牧我才敢直呼其名。

黄牧于我亦师亦友,他音乐鉴赏力比我高得多,但从不以俯视角度与我交流,偶然还会把未出版的文章发给我先睹为快。很多人觉得他脾气古怪,我却和他相处得很好,近十几年他周游列国之余较多在北京,我因工作之便也与他常见面,天南地北甚么都聊,用他的话就是「乱噏一餐」。

作为乐评人他喜欢以「盖棺定论」评价已故音乐家。如今他不在了,我斗胆也给他下个盖棺定论,就四个字——不枉此生。

谭纪豪

最Hit

地域强者 全球挑战 首个获「M」品牌认可电竞赛事BLAST Premier Rivals 8支参赛战队揭晓

2025-11-12 00:00 HKT

马场浮世绘|苗杰美被罚停赛三十日

21小時前

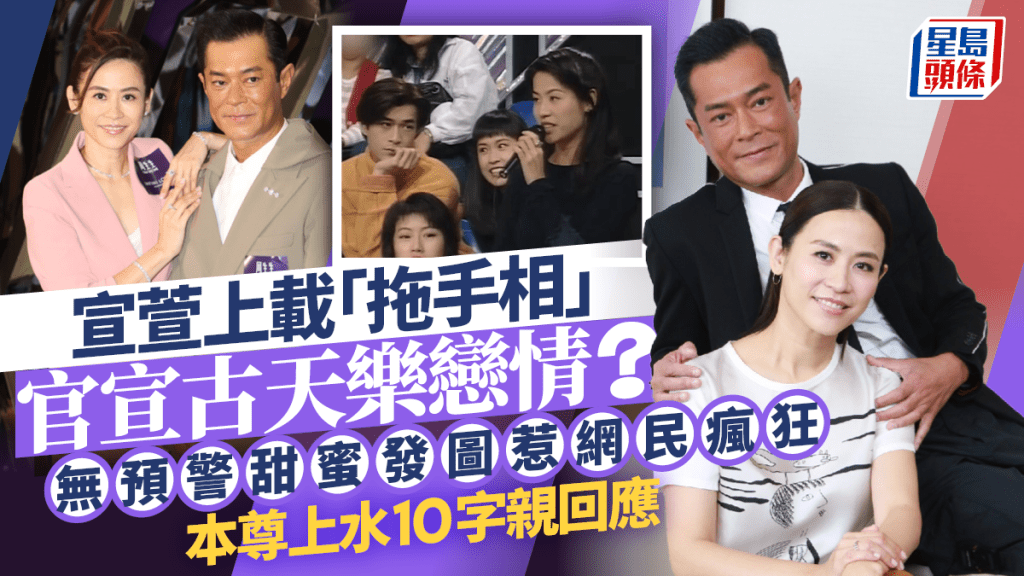

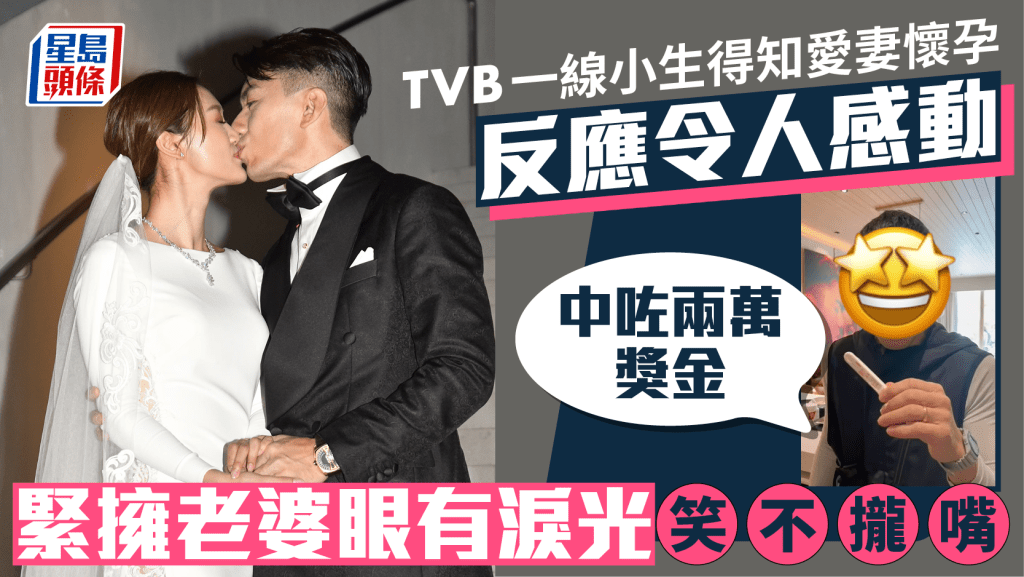

TVB「一线小生」得知爱妻怀孕反应令人感动 紧拥老婆眼有泪光笑不拢嘴:中咗两万奖金

2025-11-12 21:30 HKT