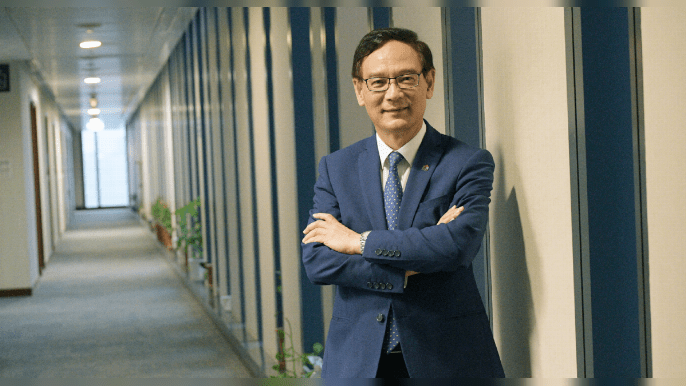

政府「低沽」洗衣街地王之我见

前身为水务署及食环署用地的旺角洗衣街商业「地王」,早前经过公开招标以47.3亿售出,不但较3年前的市场最高估值220多亿「大跌」80%,与招标期间坊间的「估价下限」亦低了超过一成,引起了市场热议。

招标结果公布后,有部分社会人士和市场参与者,质疑政府是「贱卖土地」、以至想「推冧个市」,担心会令库房财赤加剧和市场供应过剩,部分人认为当局应减少和减慢推出商业用地。政府则重申只是「随行就市」,强调卖地计划除了考虑市场情况,更重要是考虑政策需要和香港的长远发展利益。

事实上,早前有多幅来自政府、市建局和港铁公司的商业及住宅地皮先后流标,当时亦有部分人、甚至是同一批人批评有关方面的估价滞后于市场、刻意「托市」,以至为求增加收入而实行「高地价政策」。各界的评论当然可随客观条件改变而有所不同,但不应完全前后矛盾及持双重标准。

有关部门「按本子办事」欠积极

再者,47.3亿、平均每呎约3100元的地价是否属于「贱卖」,不同人在不同时期也会有不同的看法。笔者从事土地及物业发展工作40余年,先后于政府部门、不同私人发展商及相关公营机构任职,深明市场有起有落,楼价与地价可以「高处未算高」、「低处亦未算低」的道理。

只要资讯透明,制度公平,经过公开拍卖或招标后得出的成交价便是「市价」,即「市场接受的价值」,硬要拿来与一段时间之前的估值高位或低位作对比,除了反映市场变化之外,其实质意义与作用都不大。

不过,对于政府处理出售该幅洗衣街用地的手法,笔者过去亦曾作出不少批评。首先是处理时间过长,好好的一幅市区「地王」,在相关部门迁离、丢空了逾10年后才推出市场。且不谈若能早几年出售是否可增加库房收入,单从善用土地的角度,让市场适时取得所需用地进行各类发展,让区内居民尽快享用到相关公共设施的结果观之,有关部门予人感觉是「按本子办事」,欠缺积极性,表现都是不及格。

此外,不少市场分析都指出,洗衣街地皮的成交价「偏低」,除了因为市况外,卖地条款「魔鬼在细节」也是重要因素。当中包括中标发展商须代政府兴建公共交通交汇处、跨境巴士车站、公众停车场、多条行人天桥,还有社区会堂和公厕等大量公共设施,又要保留3棵大榕树、与邻近建筑物保持相当间距等,都增加了设计与建造的难度和成本。

「地王」成交价偏低有因

尤其是有关设施涉及多个不同政府部门,相关的审批及验收工作,往往令发展商难以掌握项目的施工进度和启用时间,未来的人流管理和维修保养工作也更考功夫。整体市况和项目本身的不明朗因素众多,涉及银码又庞大,均影响了竞投气氛和出价。

事实上,除了洗衣街用地,之前多幅已流标或被指以「超低价」中标的商业及住宅地皮,也或多或少存在类似问题,例如要代为兴建一些大型公共设施、地皮发展存在不少限制、地盘周边土地和配套设施的发展存在不确定性等。当风险和不确定性因素增加,未来市况亦不甚明朗,发展商出价自然会较为审慎保守,部分甚至选择放弃竞投,宁愿集中精力和资金,发展一些较简单及「可控性」较高的项目。

对于不同类型的公私营合作、政府借助市场力量来加快各类发展和建设,笔者一向是支持的,但相关部门和官员必须更加主动、积极地扮演好「促进者」的角色,致力简化相关卖地条款,减少不确定因素及加快审批工作,以及加强跨部门的沟通协调,真正做到「将有为政府与高效市场更好结合」,而不是反过来阻慢了项目的发展,拖住了市场的后腿!

2023年1月13日