香港紅十字會一直致力於災難應對和人道援助工作,但其實他們亦同樣注重推動各界關注「備災」和「社區韌性」,冀提高大眾預防災害的意識,不僅有助減少人命財產損失,同時可以令社會更安全。香港紅十字會行政總裁 / 秘書長蘇婉嫻女士(Bonnie)稱,香港紅十字會75來秉承人道精神,無論在任何地方,都會以努力防止及減低人們的疾苦為使命。

香港紅十字會的服務涵蓋了備災、救災、災後重建和社區韌性四部分,成立早期香港正經歷戰亂和資源匱乏的社會狀況,因此服務重心集中於本港賑災和住院病人的支援工作,務求解決社會最迫切的困難。後來,作為國際紅十字與紅新月運動的一分子,與國際紅十字會開始加強合作,加上在地理位置和人才配置等方面較具優勢,香港紅十字會在國際救災和支援工作的角色越來越重,像早前以色列—加沙衝突,香港紅十字會先後派出六位醫護義工,多次飛往當地參與支援工作,Bonnie表示︰「我十分慶幸四百多位職員和逾三萬名義工,均能秉持本會理念,令我們能夠於災難發生時提供適切人道援助,如汶川大地震、福島海嘯、加沙衝突等重大事故,提供撥款、派出醫護義工和心理學家及支援重建社區工作。而我們人道服務工作與時並進,面對全球衝突處處及氣候變化,極端天氣頻生,引發不少前所未見的天然災害或疾病、還有人命傷亡。令我們必需具備前瞻性,多聆聽和關心他人,從中找出社會需要和服務的方向;氣候變化在本地同海外的風險愈來愈高,除了繼續提供災後服務,亦需着力建設社區韌性,提供人道服務和備災教育,特別是針對本地高危社群如偏遠地區住戶、劏房戶、長者、殘疾人士等,加強社區應對災難及災後復原能力。」

Bonnie舉例,像早年世紀暴雨引致香港多處水浸便是很好的例子,說明備災和社區韌性的重要性,假若社區能夠有意識地及早做出防禦措施,可避免當日的危險惡劣情況,以及花費大量人力物力作災後處理的需要。「根據聯合國減少災害風險辦公室(UNDRR)的研究指出,在備災工作上每投入1美元,於災後的恢復工作便能夠節省15美元,我們還有甚麼原因不及早備災?」

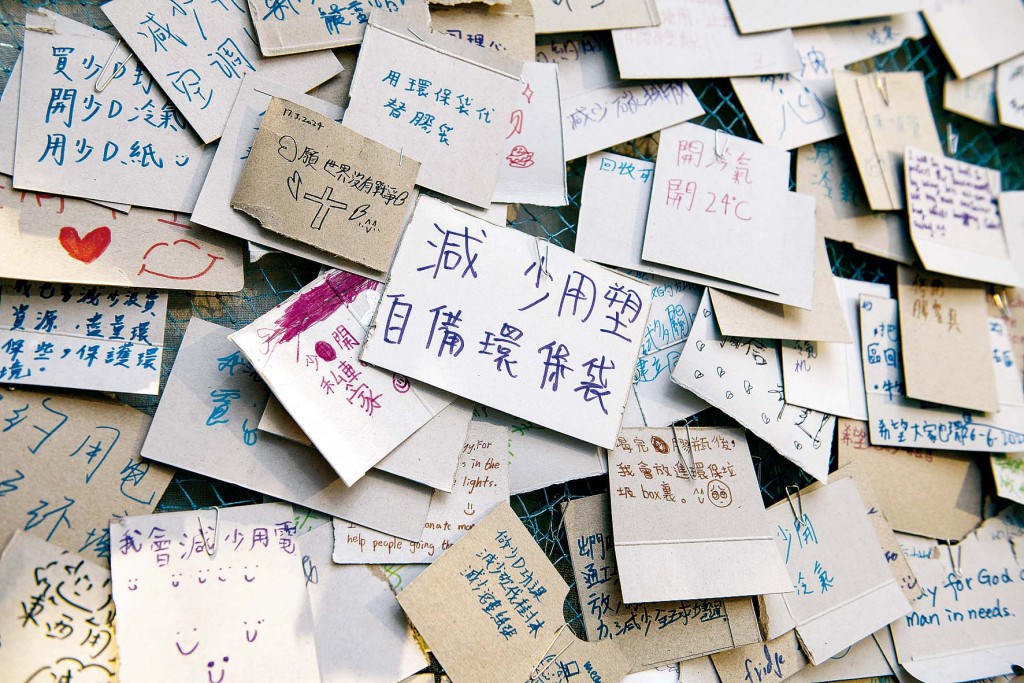

不論是推行「備災」和「社區韌性」,教育和灌輸訊息都是關鍵。香港相比起正經歷衝突和天災的地區,環境相對安全。但經歷過極端天氣和疫情,令社區都開始關注這個問題。「近年是很好的推廣時機,例如在極端酷熱天氣,會為戶外工作人士提供『夏日工作包』和設立休息站;寒冷天氣則為無家者提供熱食及保暖用品。 另外增強社區韌性更是重點項目,要為社區作好預測和應對突發事故,一旦發生,引發出的衝擊和壓力能夠很快被消化,社區迅速恢復,且無造成長遠負面影響。要達至我們追求一個健全的韌性城市,必須擁有『低脆弱度』與『高回復力』。」Bonnie續稱,為建設韌性社區,團隊會主動走入社區,為高風險群體提供全面的教育工作,但明白到單靠香港紅十字會力量未必足夠,所以亦積極連繫不同社區的持份者,包括政府、其他非政府組織、地區團體、企業夥伴等,加強人道網絡,期望當災難發生時,大家已經有一個機制,由物資、人手、庇護中心等不同面向都有人支援,減低災難的影響。」

踏入75周年,象徵香港紅十字會已陪伴香港人成長四分三個世紀,記載著香港人對會方無私的支持,致令香港紅十字會可以本著人道理念,順利持續推行服務。因此會方已準備了多個活動,包括5月會舉行「人道.如初」75周年啟動活動,以不同形式和互動體驗帶領大眾重新了解香港紅十字會75年來的點滴。Bonnie續透露︰「在8月份更會聯同香港話劇團,以75年來的人道故事為藍本,獻上精彩又感人的舞台劇表演。我們希望藉此好好表達對大眾的感謝,並邀請各界於未來日子繼續與香港紅十字會同行,參與成為人道服務的一分子。」